Vai e prova, così capisci

Negli anni in cui nulla era successo e tutto stava per cominciare,

Marco disse al figlio Hervé: «Vai e prova. Così capisci». Marco

guida alpina, figlio di Gino – guida alpina anche lui – aveva dato

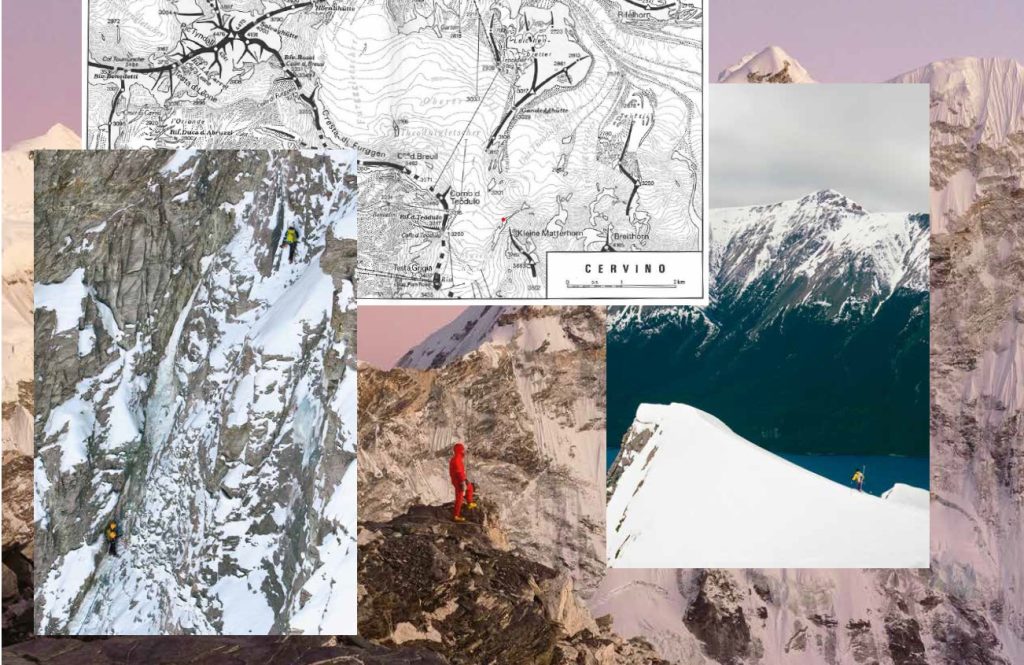

a Hervé i rudimenti basici per scalare la montagna di casa, quel

Cervino che è una presenza costante e incombente per chi cresce

in Valtournenche.

C’erano già saliti, insieme, ma quella volta era diverso, doveva salirci da solo. Aveva 18 anni e non pensava, non ancora, non del tutto, all’alpinismo come scelta di vita. Anni dopo, ormai atleta professionista, guida alpina e istruttore di guide, uno dei pochi alpinisti contemporanei che sia riuscito a raggiungere un apprezzamento che va oltre il pubblico degli specialisti di montagna, Hervé Barmasse si domanda ancora che cosa volesse dire esattamente suo padre, con quel “così capisci”.

«Beh, tutto: non solo imparare a conoscere la montagna, ma anche come mi sarei rapportato con essa, come avrei gestito le emozioni nei momenti di difficoltà, se mi sarebbe poi veramente piaciuto diventare guida alpina, se sarebbe stato veramente quello il mio percorso». Perché quel giorno in cui si congedò da suo padre per salire in alto, quel che importava davvero, più ancora dell’obiettivo alpinistico, era il viaggio dentro di sé alla ricerca di un suo spazio con regole che non gli andassero strette come quelle che pativa da ragazzino.

Si pensa che scalare una vetta sia solo una questione di prestanza fisica e allenamento, che a Hervé certo non mancano, ma c’è dell’altro: ci vogliono intelligenza, coraggio, volontà di esplorare. Perché ci sono tanti modi, e tante possibili vie, per arrivare in cima.

Lui scala in stile alpino, che vuol dire in leggerezza, senza tuta d’alta quota, senza ossigeno, senza portatori, senza attrezzare le vie con corde fisse, senza lasciare rifiuti. Rispettando la montagna. Che paradossalmente, nel momento in cui sempre più persone si avventurano in cima, sembra un concetto venuto un po’ meno. «Le montagne sono cambiate, e con esse anche l’approccio alpinistico, perché sono più accessibili e quindi più facili» spiega Barmasse.

«Chi va sull’Himalaya oggi trova corde fisse installate, campi organizzati, collegamenti via radio, previsioni meteo sempre più precise, il percorso tracciato. Il che non va visto solo in maniera negativa, storcendo il naso da puristi. Perché tutto questo fornisce un supporto sia agli alpinisti delle agenzie e ai turisti che possono contare su possibilità di soccorso più semplici ed efficaci, sia agli alpinisti rimasti indietro sulla tabella di marcia che si trovano a dover bivaccare senza averlo previsto e che, con tutta quella presenza in quota, qualcuno che

offre loro un posto in tenda sicuramente lo trovano».

La maggiore accessibilità ha facilitato la vita anche a chi si cimenta in

imprese alpinistiche, «quelli che puntano sempre più al record: i professionisti che salgono con tempi sempre più serrati sfruttano tutte queste “infrastrutture” che permettono di ridurre le tempistiche e, se dovessero tracciarsi autonomamente il sentiero, non sarebbero così veloci».

Che poi, a furia di guardare tempi e numeri – quante cime, quante vie, quale grado di difficoltà, in quanto tempo, quanti soldi costa una spedizione, quanto una guida, quanto pesa il materiale, quante calorie, quante ore di allenamento, quanti follower, quanti like – sembra che nell’alpinismo si siano persi creatività del gesto e spirito d’avventura.

Viene da chiedersi se sia ancora alpinismo.

«Certo» risponde Hervé, sempre equilibrato. Anche se a lui non piace parlare di numeri. «Sembra che siano comprensibili a tutti, ma quanti sanno veramente la differenza tra un 4c e un 8+, tra scalare un 6a

in falesia e lo stesso grado a 6000 metri di quota? Quanti capiscono

che la difficoltà e l’impegno sono gli stessi indipendentemente

dal grado, che il valore di un’impresa non è in un numero

ma nelle emozioni e nel processo formativo che regala?».

Per Barmasse l’alpinismo, più che tempi, vette e ascensioni, è emozioni,

che poi sono un linguaggio universale, condivisibile da

chiunque. Così, invece di parlare della difficoltà tecnica, Hervé

preferisce raccontare dello spavento per un amico gravemente

ferito, del dolore per un altro che è morto, del freddo intenso

patito di notte o della fame acuta che si è dovuto tenere perché

aveva finito le provviste ma doveva continuare a scalare, anche

solo per tornare a casa.

Del resto, si è capito, Barmasse nel salire non cerca la statistica,

ma qualcosa che lo soddisfi nella ricerca delle sensazioni. Si

potrebbe quasi dire che abbia una visione artistica dell’alpinismo.

Le ascensioni non le fa perché vanno a riempire gli annali

dell’alpinismo, ma perché gli lasciano qualcosa. Sono sfide

con se stesso, aiutano a costruire la sua filosofia di vita, la sua

visione dell’alpinismo e della montagna. Una visione costruita

con anni di ascese e solitudine. Perché quando ha iniziato a

scalare sul Cervino, farlo in solitaria voleva dire essere proprio

soli.

«Certo, mio padre sapeva dov’ero, ma la sera non potevo chiamare nessuno, né postare foto in tempo reale sui profili social o chattare con i fan. Trascorrere una notte da solo in montagna, in silenzio nella natura, in compagnia dei propri pensieri, senza contatti con altre persone è un’esperienza forte e formativa che oggi non è più possibile».

Una volta la scalata iniziava dalla lettura di libri dei grandi alpinisti, fonte di ispirazione e conoscenza, e solo dopo – preparati intellettualmente

e fisicamente – si partiva per una vera e pura avventura. Esperienza di cui si conosce solo l’inizio, come per ogni avventura.

«Allora non c’era nessuna certezza che si sarebbe raggiunto l’obiettivo e, in caso di incidente, non era chiaro come poter avvisare qualcuno. Quest’incertezza incrementava di molto la responsabilità personale. Oggi invece il cellulare, che indiscutibilmente permette una reperibilità più semplice in caso di necessità, mette l’alpinista sul palcoscenico». E non

sempre è un bene. «Palcoscenico verso cui le nuove generazioni di alpinisti e climber sono sempre più attratte. Si scala per fama, per avere uno sponsor e non più per se stessi, per mettersi alla prova, per ritornare a casa cresciuti. Si scala per vivere il grande sogno: una vita imperniata sulla passione, apparentemente scevra dalle fatiche del lavoro, che di per sé non

è sbagliato, ma i profili social hanno contribuito a cambiare

l’essenza originaria dell’alpinismo». Che ormai non è più come

quello di Walter Bonatti o Reinhold Messner, che andavano

alla ricerca di esperienza ed emozioni, e avevano un rapporto

esplorativo con la montagna.

Senza rischio, non c’è responsabilità ma non c’è neanche avventura e quindi non c’è crescita

Non giudica, Hervé Barmasse ma constata, riflette e s’interroga.

Rispetta la tendenza sempre più sportiva dell’alpinismo

e dell’arrampicata ma, con questa prospettiva, l’avventura

si riduce al lumicino. Perché se è un bene che in montagna si

limitino i rischi, c’è un altro lato della medaglia, quello della

responsabilità che viene meno.

«Il rischio è indispensabile per farci fare il primo passo verso l’ignoto: senza, ce ne staremmo comodi dove siamo. Senza andare allo sbaraglio in maniera sconsiderata – perché in montagna, come nella vita, l’obiettivo non è di andare a morire, ma di vivere una bella esperienza – il rischio però bisogna saperlo calcolare, ossia è necessario saper valutare le proprie capacità rispetto all’obiettivo prefissato. È in questo processo di stima che sviluppiamo la nostra responsabilità. Senza rischio, non c’è responsabilità ma non c’è neanche avventura e quindi non c’è crescita».

Certo, è difficile parlare di avventure oggi che in montagna è stato praticamente già fatto e scoperto tutto. Come fa la montagna a rimanere

una maestra di vita, se non si possono vivere più avventure?

«Con la rinuncia» replica diretto e semplice Barmasse. Non si

parla dell’ennesimo racconto di saggezza alpinistica che suggerisce

ed esorta a lasciar perdere un obiettivo nel caso in cui mette in pericolo la nostra vita, ma di qualcos’altro. «Significa: rinunciare alla troppa facilità. Spegnere il cellulare e lasciarsi guidare dall’istinto per imparare a fidarsi di se stessi; oppure spostarsi anche solo di poco dalla traccia pronta e provare a tracciare da sé, sentirsi sprofondare nella neve, procedere con più fatica, osservare e valutare la neve per capire se ci stiamo muovendo saggiamente. Con questo tipo di rinuncia tornano a riemergere quasi con prepotenza il nostro io, il talento, l’esperienza, la creatività, la capacità di gestire le emozioni: l’obiettivo non sarà più una meta, ma il percorso, l’esperienza».

Cimentarsi in un progetto nuovo, ben studiato, ben motivato, ben preparati in relazione alle nostre aspettative, non è mai fallire: è vivere

Che è un altro aspetto della crescita, parola molto presente nel

vocabolario di Barmasse, spesso a braccetto con sfida e fallimento,

che per chi è avvezzo alla montagna è una possibilità che

si mette sempre in conto. «Cimentarsi in un progetto nuovo, ben

studiato, ben motivato, ben preparati in relazione alle nostre

aspettative, non è mai fallire: è vivere. Che vita sarebbe se noi

sapessimo tutto? Dobbiamo fare prove, tentativi: se considerassimo

fallimenti tutte quelle volte che siamo caduti da bambini

quando imparavamo a camminare, continueremmo a gattonare.

Non è forse in questo che consiste la vita? Compiere un percorso

esplorativo in cui sono ammessi errori e ripensamenti. Dopo tutto,

smettere di sbagliare, imparare e cambiare significherebbe

non vivere, uno stallo pericoloso che impedirebbe ogni crescita»

spiega Barmasse. La stessa crescita che gli ha suggerito di perseguire

suo padre Marco quando gli disse «Vai e prova». Solo così

si capisce che cosa è la vita, che cosa è la montagna.

- Questo racconto è contenuto nel nuovo numero di MAPPE, che esplora la vita in alto, la montagna come ultimo spazio di lentezza volontaria, condizione di precarietà deliberata, esercizio di sottrazione.