Dalla rivistalibro Touring MAPPE 04 - Sull'acqua proponiamo il lavoro sui giardinieri di Delhi di Franco La Cecla, antropologo e architetto che ha insegnato in diversi atenei italiani e stranieri. Nei suoi lavori ha affrontato spesso il tema dell’organizzazione dello spazio contemporaneo tra localismo e globalizzazione, trattando in particolare soglie e confini tra le culture.

Delhi, aprile 2024. I giardini di Sundar Nagar nel quartiere di Nizamuddin West fanno parte dell’eredità della grande cultura di acque e giardini della corte dei Moghul, gli imperatori musulmani che fusero l’arte di vivere hindu con la raffinatezza persiana. Ciò che ne è rimasto, dopo la distruzione di Delhi operata dagli inglesi nel 1857, è ancora impressionante. Mentre ci rifugiamo tra l’ombra degli alberi e i rossi muri in mattoni degli edifici, ci accorgiamo di essere circondati da alcune presenze costanti. Donne avvolte in sari e vesti colorate, coi polsi coperti da bangles, bracciali di vetro, e vistose collane, pendenti al naso e alle orecchie. Spazzano le foglie nel calore d’aprile, trascinano lunghi tubi e innaffiatoi, si accucciano a piantare i germogli nelle aiuole, a zappettare la terra intorno, a capitozzare i cespugli e liberarli dai rami spezzati. Coi loro compagni giardinieri, spesso accompagnate dai loro bambini, si spostano tra vivai, imponenti alberi di neem, ficus, pipal, vasche che conducono in filari verso cenotafi monumentali, la terra rossa degli archi e dei mattoni, le modanature delicate che circondano le cupole cremisi. La stessa architettura della chiesa della Martorana di Palermo, la stessa dei monumenti del Cairo rinascimentale.

Sono l’immagine di una civiltà dell’acqua che qui aveva il suo punto più alto. Erano tutte aziz, meraviglie, come la Zisa di Palermo, tombe monumentali, ma anche casine dei piaceri, luoghi dove articolare il dialogo tra le acque del fiume Yamuna e i palazzi degli imperatori. I giardinieri sono anch’essi antichi, residuo di un mondo che importava da un altro continente coloro che toccavano la terra e la coltivavano. Il ricchissimo subcontinente indiano degli imperatori e dei maharaja si serviva di una componente numerosa di giardinieri e contadini a cui dava il nome di mali, perché erano addetti a intrecciare le ghirlande, mala, che adornavano le stanze, i templi, le moschee e la vita quotidiana dei reggenti. Una tradizione che sussiste e che racconta quanto i fiori siano essenziali alla cultura indiana, quintali di petali, enormi quantità di ghirlande di gelsomino e pomelie, possenti virgulti di fior di loto.

I mali erano schiavi importati dalla costa orientale dell’Africa, spesso dai comptoir che i sultani dell’Oman avevano allestito a Zanzibar, all’isola di Mozambico, a Lamu. Il loro statuto di schiavi li collocava in India in una casta di intoccabili. Il colore della loro pelle raccontava e racconta la provenienza da terre e da popoli della costa e dell’interno africano. Quando l’India si rese indipendente nel 1947 il Mahatma Gandhi insieme a Bhimrao Ramji Ambedkar, lui stesso un paria, lottarono contro l’atavica idea delle caste, e nella Costituzione affermarono che esse andavano abolite. In realtà l’idea di impurità insita nel lavoro di coloro che “toccano” il mondo, conciaioli, muratori, spazzini, becchini relega i giardinieri in una categoria a parte, li rende ancora “culturalmente intoccabili”. In anni recenti i mali spesso hanno protestato e si sono organizzati per essere liberati da questo stigma diventando simbolo di un generale riscatto per i dalit e le altre caste considerate paria. I giardini, i roseti (gulistan), le aiuole della città, i viali alberati sono casa loro e spesso si vedono intere famiglie assopite all’ombra nei giardini storici di Delhi. Sono una presenza invisibile, data per scontata, ma fondamentale per una città inquinatissima che resiste a stento al suo disastroso sistema ambientale.

Lo Yamuna oggi è una fogna a cielo aperto e viene da piangere pensando che insieme al Gange rappresenta la sacralità fondamentale delle acque, quello per cui ogni dodici anni si celebra alla confluenza dei due fiumi la sentitissima Kumbh Mela, una festa con milioni di pellegrini che ricorda che le acque sono originate dalle gocce del siero dell’eternità, l’amrita, cadute dal vaso dentro cui Shiva salvò il prezioso liquido durante la guerra, raccontata dal Mahabharata, tra i Deva e gli Asura.

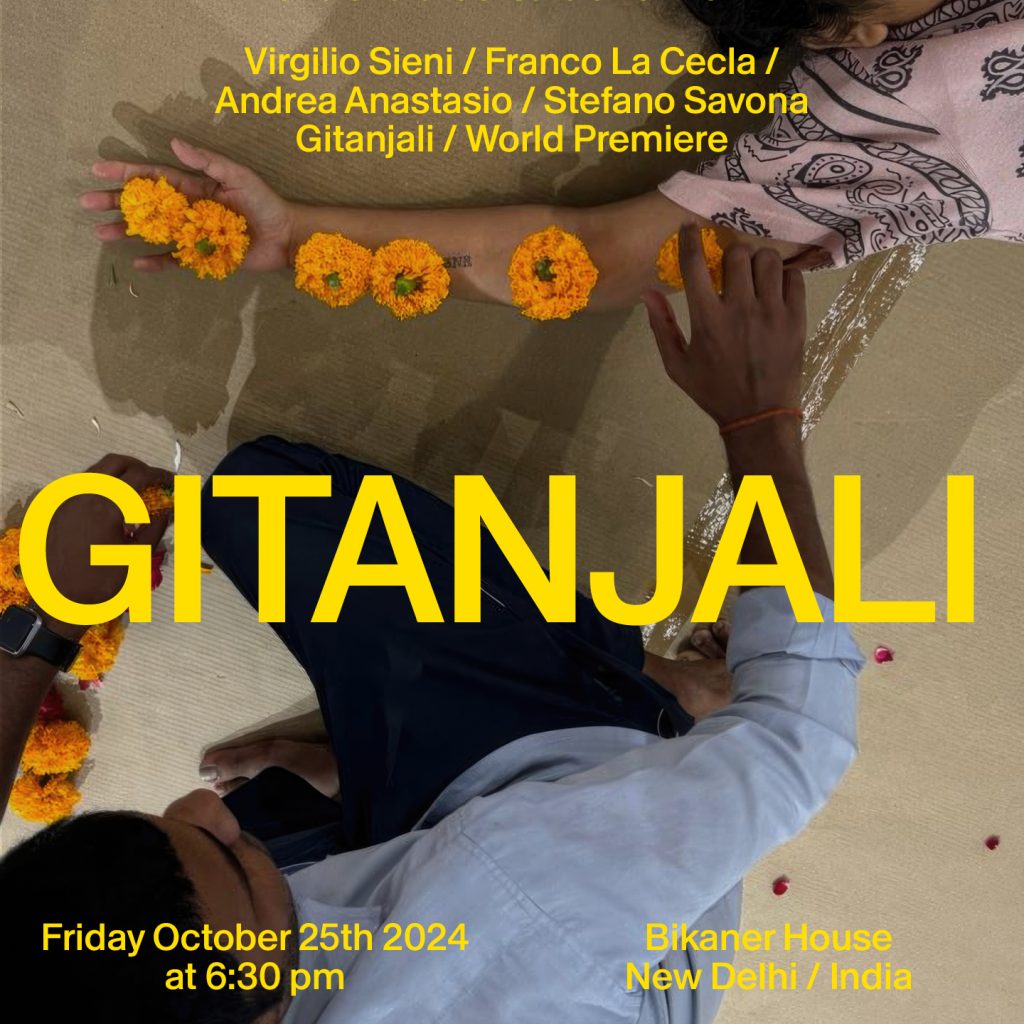

Il lavoro delle giardiniere e dei giardinieri, i loro gesti, questo fare dell’intero corpo parte delle essenze e delle acque dei giardini, la loro eleganza nel muovere gli strumenti, rastrelli, secchi, pompe, tubi, zappe, cesoie, scope e la materia delle foglie, dei fiori, dei rami e della terra hanno ispirato un coreografo di fama internazionale, Virgilio Sieni, a chiedermi di aiutarlo a inventare uno spettacolo per ridare dignità al loro lavoro. L’idea di fondo era rendere visibile la silenziosa opera dei giardinieri nella conservazione del passato splendido dei giardini Moghul e di tutta la sapienza insita nei vivai, nei giardini, nelle vasche. Così abbiamo cominciato a intrecciare momenti di incontro tra i mali e le danzatrici e i danzatori professionisti delle scuole di danza e di teatro di Delhi. È stato un avvicinamento lento, reso possibile da un progetto dell’Istituto Italiano di Cultura di New Delhi diretto da Andrea Anastasio, che ha trovato le risorse perché coloro che curano i giardini e coloro che danzano e fanno musica potessero incontrarsi, mettendo a disposizione la propria sede per il lavoro di coreografia. Tutto il processo è stato filmato dal regista Stefano Savona, che nel 2021 aveva vinto al Festival di Cannes il premio come miglior documentario per La strada dei Samouni, storia di una famiglia di Gaza.

Il lavoro di Virgilio Sieni non è stato semplice, si trattava di fare incontrare corpi con storie, abitudini, assetti molto diversi. I professionisti dovevano improvvisare e assorbire i gesti ripetitivi, apparentemente meccanici dei giardinieri, ma in cui sono presenti gli strumenti dell’operare e la materia del mondo. I mali dal canto loro si stupivano di poter trasmettere gli stessi, dati per scontati e interiorizzati. Ci sono state lunghe sessioni di prova, dove gli strumenti di lavoro, gli annaffiatoi, i tubi, i rastrelli, le cesoie, le scope venivano passati di mano in mano in una continua appropriazione e riappropriazione. Gli intoccabili son diventati centro di uno scambio tattile fertile di invenzioni, pur mantenendo la differenza dei loro corpi e del loro modo di muoverli nello spazio. A volte ci rendevamo conto che dai giardinieri emergeva un’immediatezza che i ballerini professionisti avevano smarrito. Ad aiutare a liberare dai corpi di entrambe le categorie le potenzialità, gli scatti, le distensioni, il giacere a terra, il ruotare, l’avvolgersi reciproco e il correre era lavoro minuzioso di Sieni, implicato egli stesso nella coreografia, tallonato dal ritmo incantatorio delle tabla del maestro Mustafa Hussain e dalla sonorità del ghazali, il canto d’amore sacro di Rajesh Kumar Pathak. Ne è nata una coreografia dedicata al poema Gitanjali di Rabindranath Tagore, una delle personalità di spicco dell’indipendenza indiana: scrittore, poeta, compositore, drammaturgo, pittore e filosofo, era lui stesso danzatore e coreografo.

Alla prima, nel salone delle feste della Bikaner House, nel centro di Delhi, appartenuta in passato a un maharaja rajastano, ha presenziato un pubblico misto, le autorità diplomatiche mescolate alle famiglie delle giardiniere e dei giardinieri, vestite dei più splendidi colori e tessuti. La rappresentazione, filmata insieme all’intero processo di creazione e all’immersione nel mondo delle acque e dei giardini, è un inizio di un lavoro più ampio, un atlante dei gesti del lavoro di chi “tocca terra” a cui, con Virgilio Sieni, mi dedicherò per tre anni. Il prossimo atlante si riempirà dei muratori e manovali, del loro arrampicarsi sulle impalcature di bambù a spostare terra e calce, ferri e mattoni, un’altra presenza fondamentale in questa città di 30 milioni di abitanti.