Mattino. “Uscendo dalla stazione – dirà la vostra guida – si incontra Santa Maria Novella”. È un errore, così non scoprite Firenze: cambiate itinerario.

È mattina, dunque, e subito dietro la stazione ecco il Mercato Centrale, alto sulla sua scalinata da antica cattedrale, coi suoi box di macellai, pizzicagnoli, pesciaioli. All’esterno, sotto la lunga tettoia e sulla piazza, i carretti degli ortolani; e sui marciapiedi e i porticati, i venditori di bigiotterie, di abiti, di stoviglie, giocattoli, libri usati. Non è il “ventre di Firenze”, è una dovizia, un luccichio, accessibili alla nostra decorosa povertà.

È il gennaio del 1949, quel “cambiate itinerario” scritto da Vasco Pratolini sulle pagine delle Vie d’Italia suona come un manifesto: «Viaggiatori, provate a vedere l’Italia in un modo differente, guardate il nostro Paese da un’altra prospettiva».

Non la Firenze del Duomo, né quella di Ponte Vecchio, non la Firenze ammirata dai viaggiatori del Grand Tour e diventata quint’essenza turistica, ma la città della gente, viva e vissuta, quella che cambia al ritmo forsennato in cui si trasforma l’Italia del dopoguerra.

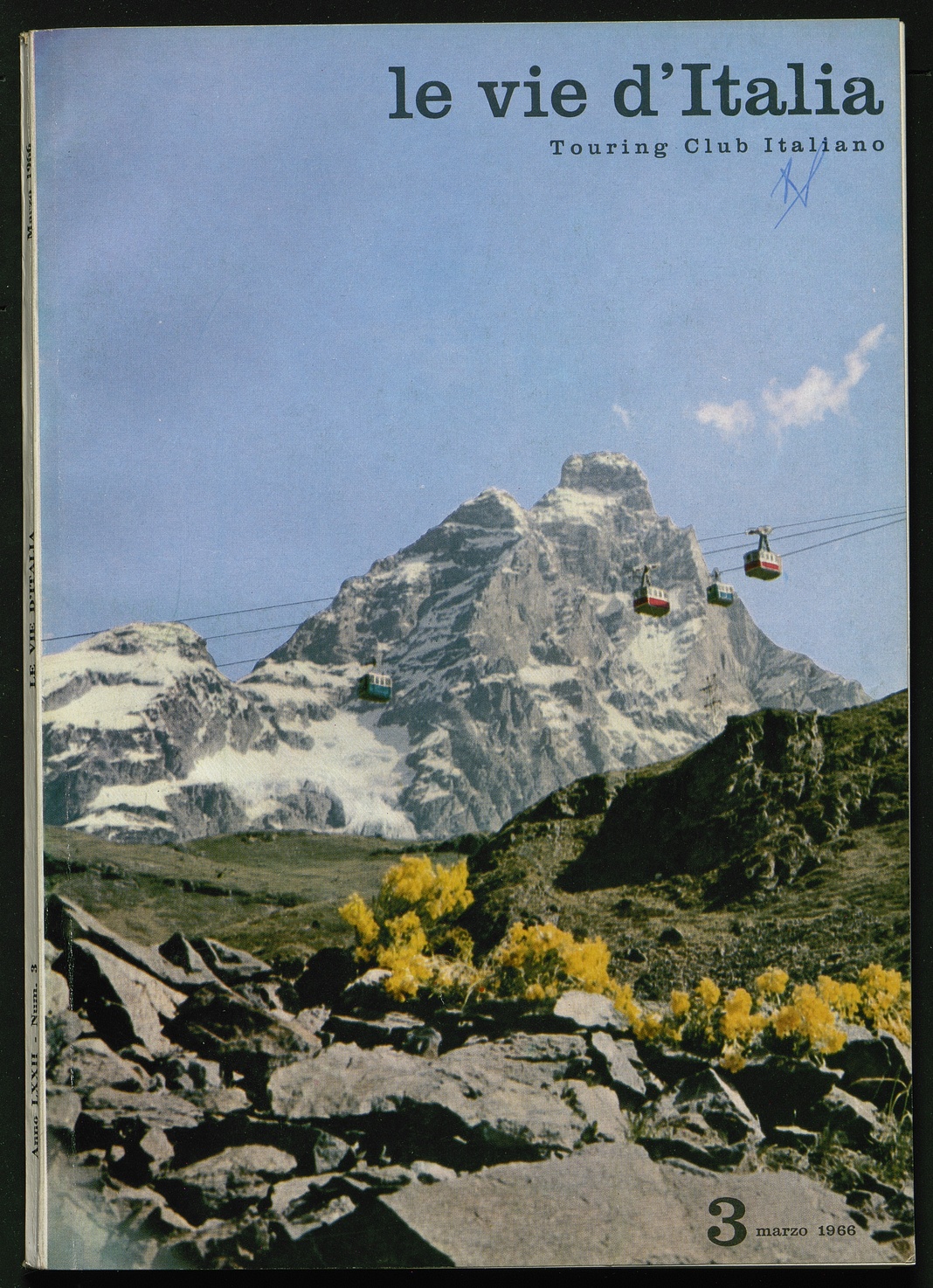

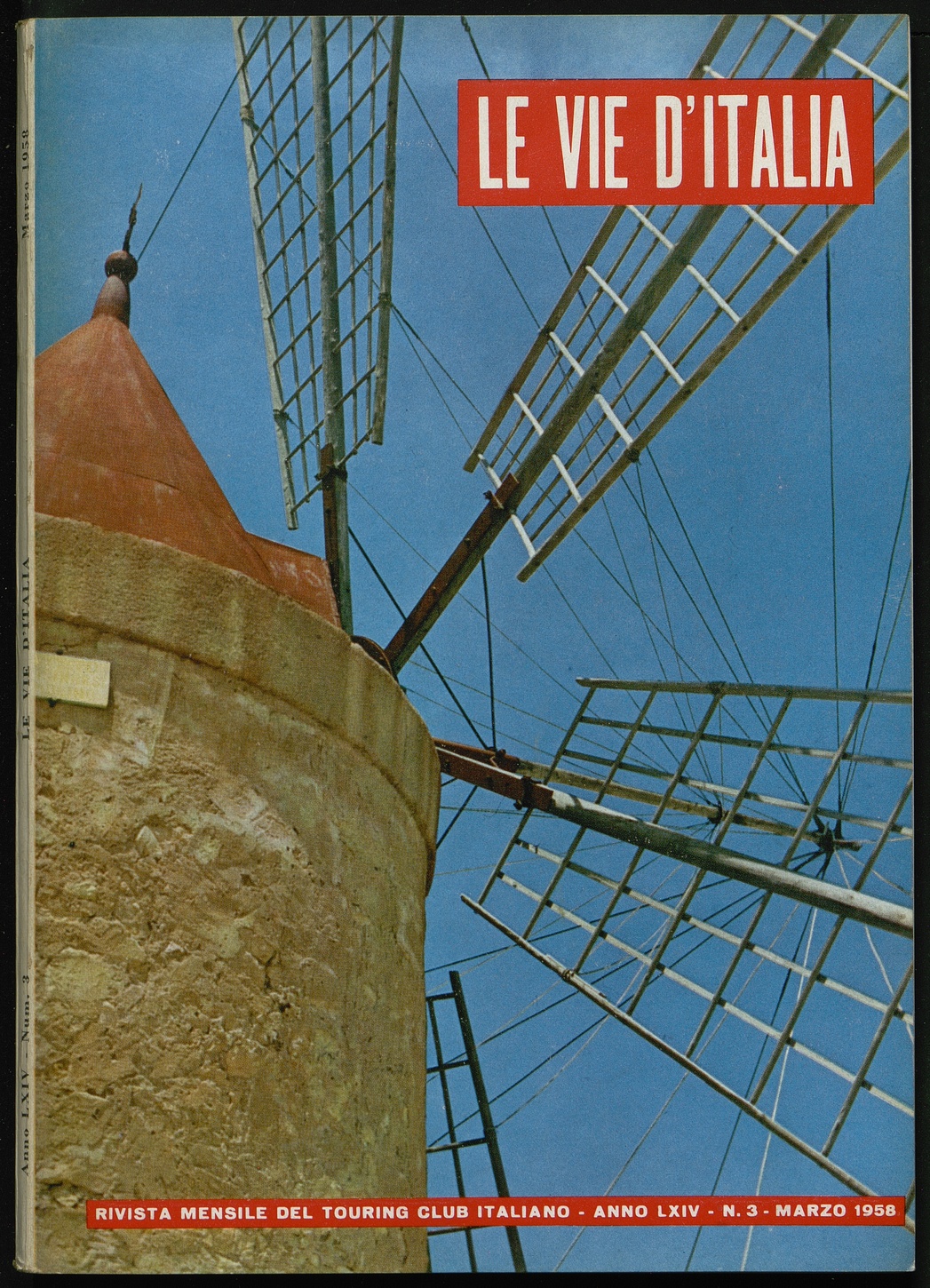

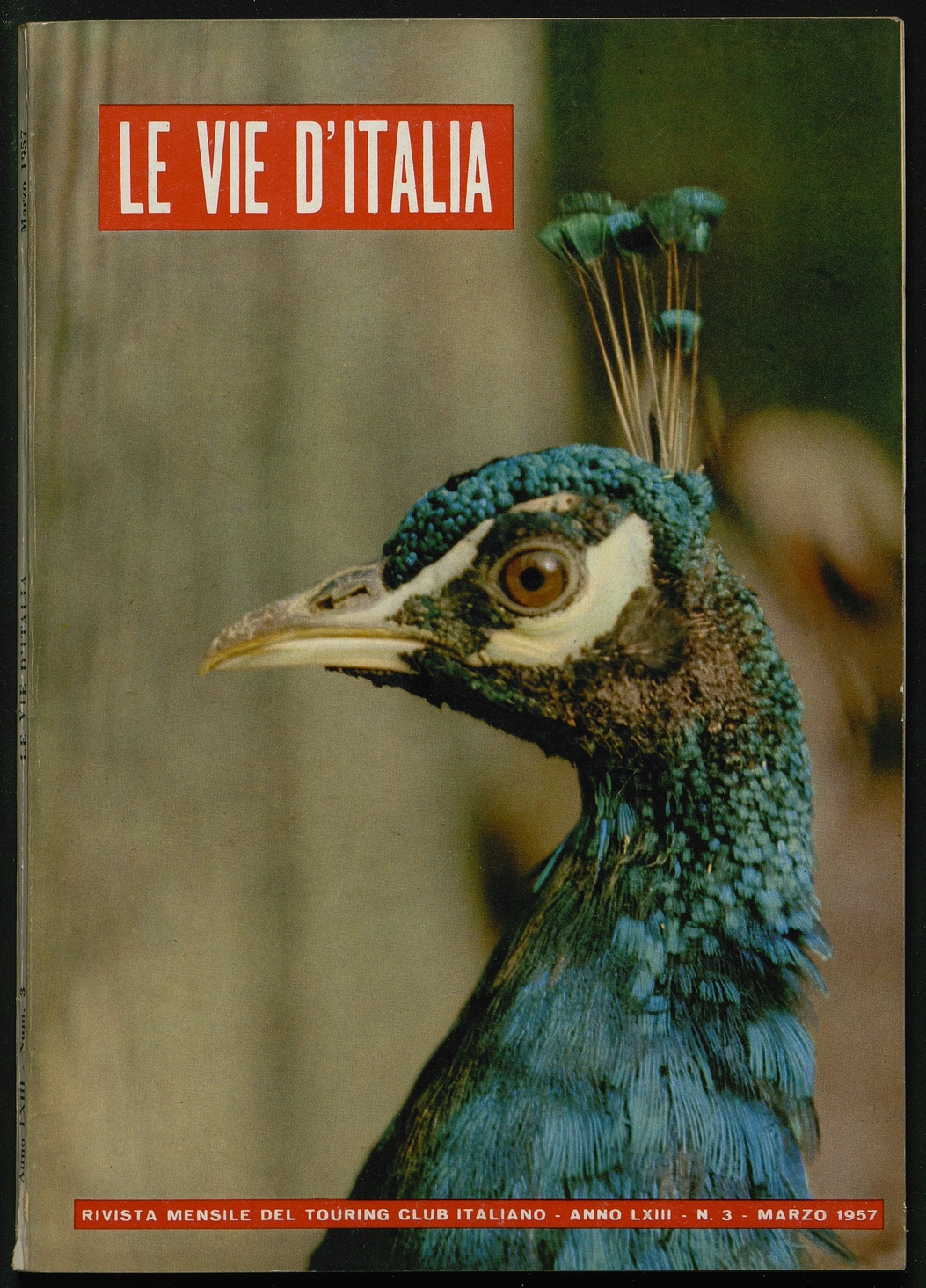

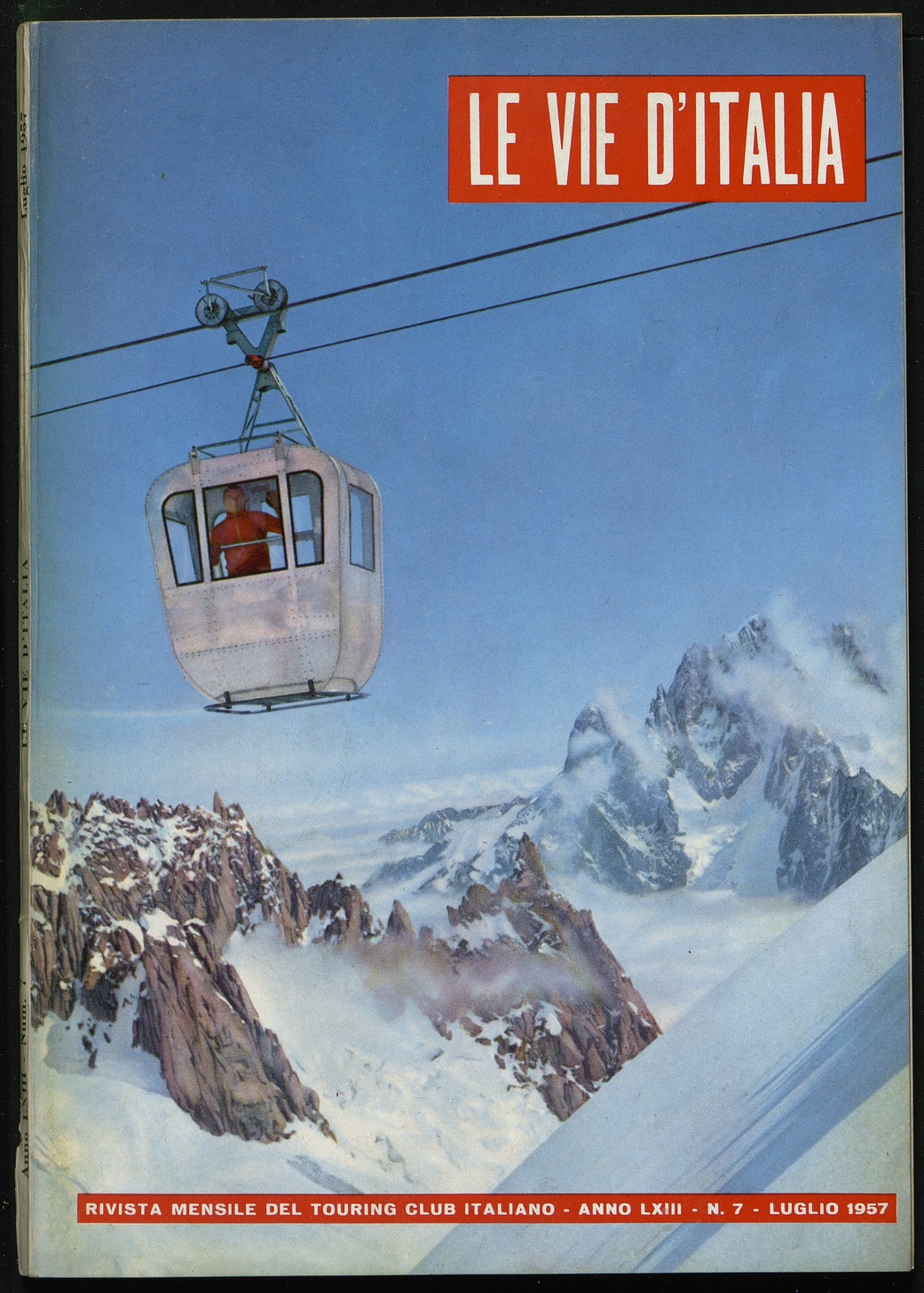

È una rivoluzione dello sguardo, portata avanti attraverso gli occhi dei migliori scrittori e giornalisti italiani dell’epoca invitati a scrivere dal TCI. Rivoluzione che si compirà il 1946 e il 1965 sulle pagine della rivista mensile Le Vie d’Italia.

Articolo dopo articolo nasce il reportage di viaggio all’italiana: fine ed erudita, la penna dei letterati attenti ai particolari contribuisce a tracciare il ritratto di un’Italia che non è più e non solo da cartolina, ma è un Paese per molti sconosciuto e distante, da ricostruire certo, ma anche da guardare diversamente.

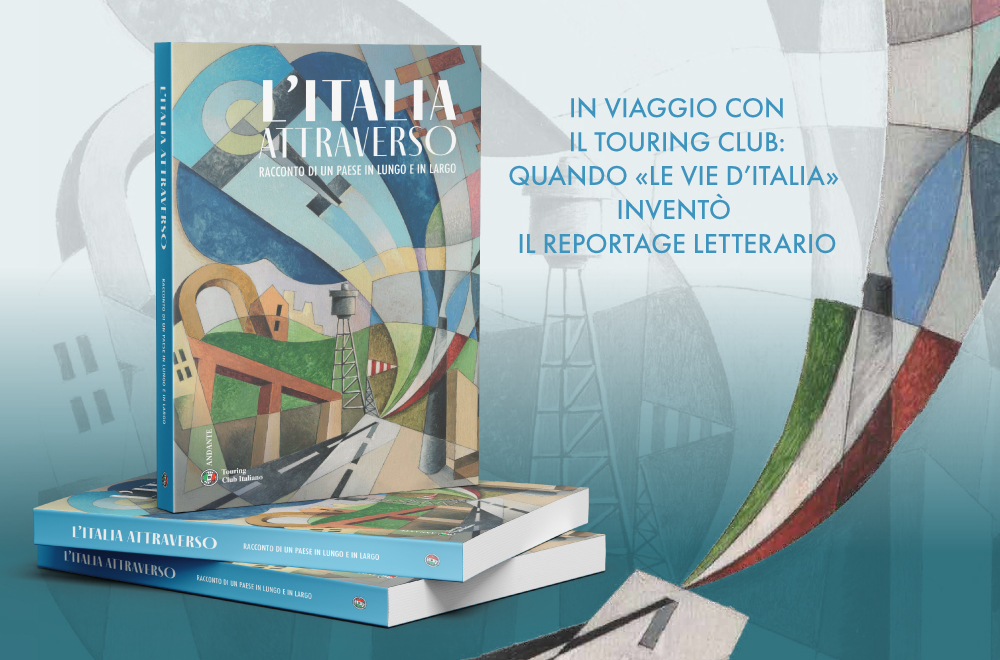

Una rivoluzione celebrata in L’Italia Attraverso. Racconto del paese in lungo e in largo. Una raccolta di reportage letterari, pubblicata da Touring, che esplora geografie reali e immaginarie, articoli che letti uno dopo l’altro contribuiscono a comporre il ritratto del nostro Paese. Un affresco corale, un grande romanzo antropologico costruito – viaggiando, andando a vedere, mettendoci il naso – dai migliori scrittori italiani di quegli anni: da Anna Maria Ortese a Giovanni Comisso, da Dino Buzzati a Luciano Bianciardi.

Un ritratto composito che nasce sulle pagine della rivista TCI dove, grazie ai grandi scrittori, si inventa letteralmente lo spazio italiano.

SCOPRI SUBITO L'Italia attraverso - Racconto di un Paese in lungo e in largo (pag. 324, cm 14x21, Touring Club Italiano).

In tutte le librerie, nei Punti Touring e sul nostro store.

Fino al 12 dicembre, sconto speciale del 35% per gli iscritti Touring

LA TARANTO DI CARLO BO

Ne è consapevole Carlo Bo, critico letterario e futuro senatore a vita, che nel settembre 1950 mette in gioco tutta la sua sensibilità espressiva per cercare di definire lo specifico paesaggistico di una città come Taranto, e nel farlo riflette sul gioco delle impressioni che si fissano nel racconto di viaggio. «Quanto tempo occorre per cogliere il senso di un paesaggio, quanti anni per strappare un segreto che sembra a portata di mano, quante stagioni, quanti confronti di impressioni per tentare un bilancio e arrivare a una conclusione che soddisfi almeno provvisoriamente…».

La conoscenza del paesaggio non è affare di poche ore, «la memoria lavora anche su paesaggi sconosciuti, su quello che può restituire la nostra immaginazione e la parte delle notizie perdute, la parte degli echi, delle suggestioni culturali. Se per esempio penso al mio incontro con Taranto mi accorgo di dover modificare la serie dei miei pregiudizi, la tavola dei colori che la memoria mi aveva depositato dentro». E allora Bo si chiede «dove vive il segreto della bellezza di Taranto, di questa città che non ricordiamo mai e che non fa parte degli esempi classici dei nostri più facili itinerari?».

Vive forse nello stupore che suscita a chi, italiano o meno, visita i quattro angoli d’Italia per la prima volta. «Per accorgersi della struttura singolare del nostro Paese, che colpisce ogni viaggiatore straniero un poco attento, bisogna rientrarvi dopo un breve o lungo soggiorno in qualsiasi altra nazione», scrive Corrado Alvaro nel 1951 in La nuova città. «Soltanto così un italiano può capire lo stupore degli stranieri appena varcato il confine, di questa vita frequente, tumultuosa, affollata, di questo continuo correre da un abitato all’altro come se si mantenessero i rifornimenti di un esercito». È il tumulto di un Paese che si rimescola, quello che viene raccontato dagli scrittori nei loro reportage letterari di L’Italia attraverso.

BIANCIARDI, SCIASCIA E MORAVIA: UN PAESE A DUE VELOCITÀ

Un Paese a due velocità: una parte corre come La folla del mattino a Milano raccontata da Luciano Bianciardi, un’altra fa una vita da pionieri nella remota Linosa, dove approda nel luglio 1956 Mauro de Mauro. Un Paese dove il Nord incontra il Sud quando le masse delle regioni meridionali migrano verso le grandi città del triangolo industriale; lo fanno nello stesso momento in cui centro e periferia vengono a contatto con gli uomini che abbandonano le montagne per inurbarsi. Lo racconta, nel maggio 1959, un dettagliato reportage che rimanda alle inchieste sociali ottocentesche: lo firma Egisto Corradi, inviato del Corriere della Sera. Incontrando i contadini dell’Appennino Tosco-Emiliano si sente dire: «Dieci nostri colpi di zappa rendono quanto un solo colpo in pianura. Ecco perché, quando possiamo, ce ne andiamo». E lui commenta, «in affermazioni di questo genere, per quanto empiriche e approssimative, sta buona parte del nocciolo di quel fenomeno che inesattamente si suole chiamare dello spopolamento montano».

«Conoscere bene l’Italia è oggi, come fu in passato, una necessità essenziale per tutti i figli della nostra terra – si legge nel primo editoriale di Vie d’Italia dopo la pausa forzata della guerra –. Soltanto così si potranno guarire i mali inveterati del campanilismo e del regionalismo, della miopia particolarista che non vede più in là del naso, della sospettosa ignoranza che nel connazionale di diverso accento vede piuttosto un estraneo che un fratello, del pervicace antagonismo tra Nord e Sud…».

Sono decenni, i Cinquanta e i Sessanta, in cui il paesaggio italiano si avvia a una radicale trasformazione: il tramonto della civiltà contadina e la progressiva industrializzazione portano alla crescita dei centri urbani. Un paesaggio che non è solo la cartolina della nostra immaginazione, ma va capito e compreso perché, scriveva lo storico Emilio Sereni, «è la forma che l’uomo, nel corso e ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale». Un paesaggio che vive un cambiamento epocale.

Nel dicembre 1952 Arturo Brambilla si chiede La Brianza scomparirà? «Quanto i milanesi amavano della Brianza di mezzo secolo fa sta per essere sommerso dall’industrializzazione, dal traffico, dalle nuovi abitudini di vita». Riflettendo su come «il mondo della villa signorile e della casa colonica tra cui correvano cento legami di interesse e di sentimento (…) è un mondo oggi scomparso, sia in alto sia in basso, nella villa e nella corte».

Ma se c’è un’Italia che corre, c’è anche un’Italia che resta impantanata. Leonardo Sciascia nel novembre 1962 scrive di “Un grosso paese di Sicilia: Mazzarino”. Lo descrive con la precisione di una radiografia, «un paese della solita e statica vecchia Sicilia, con una lunga via che spacca in due l’abitato». Lo fa raccontando storia antica e problemi recenti «di un paese che ha perduto circa tremila abitanti: ne conta ora poco più di 19mila. I contadini sono emigrati alla periferia di Milano: a Cinisello Balsamo, a Cusano Milanino». E quelli che sono rimasti «passeggiano in piazza del Carmine e discorrono dei lavori della campagna, del raccolto, della speranza o del proposito di andarsene. (...). Ne discorrono con distacco: in fondo lo sapevano, se lo aspettavano, sapevano; le cose vanno per lo stesso verso, il mondo gira sempre da una parte».

DAL TURISMO ARISTOCRATICO A QUELLO DI MASSA

Sono anni in cui le vacanze da aristocratiche diventano di massa: tra 1959 e 1965 raddoppiano, da 5 a 10 milioni, gli italiani che partono per la villeggiatura e iniziano a esplorare l’Italia. Lo fanno, anche, ammaliati da quel che leggono su Le Vie d’Italia che contribuisce, tassello dopo tassello, a inventare l’Italia come destinazione turistica. Un esempio, Alberto Moravia: nel gennaio 1960 pubblica il resoconto Una visita a Segesta. «Poi a una svolta ci si aprì dinanzi, tra due colline brulle, una valletta piena d’alberi e di ciuffi di piante cresciuti intorno il dosso di un monte più alto, ci apparve il tempio, intatto, fulvo fra tutto quel verde, solitario in quella solitudine, con le colonne, il frontone e l’aspetto sereno di una vita immemorabile, meraviglioso a vedersi perché tanto semplice e inaspettato». Come l’Italia vista attraverso gli occhi degli scrittori.

INFORMAZIONI

- L'Italia attraverso - Racconto di un Paese in lungo e in largo

- pag. 324, cm 14x21, Touring Club Italiano

- In tutte le librerie, nei Punti Touring e sul nostro store

- Fino al 12 dicembre, sconto speciale del 35% per gli iscritti Touring