Immaginate la mappa geografica dell’America Latina dell’epoca come uno di quei giochi da Settimana Enigmistica. Quei labirinti di carta di cui conosci l’entrata e devi trovare l’uscita, ammesso che ci sia un’uscita. Per cui provi a seguire una via ed è sbarrata. Torni indietro e provi dal lato opposto. Nulla. Da un altro, niente. Provi ancora e ancora, e non vai da nessuna parte. Un bel rompicapo.

Immaginate la mappa geografica dell’America Latina dell’epoca come uno di quei giochi da Settimana Enigmistica. Quei labirinti di carta di cui conosci l’entrata e devi trovare l’uscita, ammesso che ci sia un’uscita. Per cui provi a seguire una via ed è sbarrata. Torni indietro e provi dal lato opposto. Nulla. Da un altro, niente. Provi ancora e ancora, e non vai da nessuna parte. Un bel rompicapo.

Era un’idea folle all’apparenza, che necessitava di un sovrano folle che potesse crederci e finanziare l’impresa. Anche lui come Colombo lo trovò in Spagna, alla corte di Carlo I – il futuro Carlo V sul cui impero non tramontava mai il sole –, che lo incaricò di trovare una nuova rotta, più conveniente e rapida, verso le isole Molucche. Salpò alla guida di cinque navi, con 239 uomini di equipaggio: anche lui, come Cristoforo Colombo, andava cercando l’Oriente per l’Occidente. Al comando della Trinidad, sventò un assalto di navi portoghesi decisi a non fargli tentare l’impresa e attraversò l’Atlantico potendo contare su una cambusa con 7240 chili di pane biscottato, 194 di carne essiccata, 163 di olio, 381 di formaggio, 200 barili di sarde salate e 2.856 pesci essiccati. Dati precisi che si trovano nei portolani conservati all’Archivio Das Indias di Siviglia. Aveva passato l’inverno australe sulle coste argentine, a San Giuliano, 49°3′ di latitudine Sud. Ci era rimasto cinque mesi, soffrendo il freddo, gli stenti e domando con violenza il malumore degli equipaggi divenuto aperta rivolta: i marinai spagnoli e i loro comandanti mal tolleravano questo portoghese visionario e la sua banda di cartografi lusitani - tutti un tempo erano stati al servizio del Re del Portogallo.

Era un’idea folle all’apparenza, che necessitava di un sovrano folle che potesse crederci e finanziare l’impresa. Anche lui come Colombo lo trovò in Spagna, alla corte di Carlo I – il futuro Carlo V sul cui impero non tramontava mai il sole –, che lo incaricò di trovare una nuova rotta, più conveniente e rapida, verso le isole Molucche. Salpò alla guida di cinque navi, con 239 uomini di equipaggio: anche lui, come Cristoforo Colombo, andava cercando l’Oriente per l’Occidente. Al comando della Trinidad, sventò un assalto di navi portoghesi decisi a non fargli tentare l’impresa e attraversò l’Atlantico potendo contare su una cambusa con 7240 chili di pane biscottato, 194 di carne essiccata, 163 di olio, 381 di formaggio, 200 barili di sarde salate e 2.856 pesci essiccati. Dati precisi che si trovano nei portolani conservati all’Archivio Das Indias di Siviglia. Aveva passato l’inverno australe sulle coste argentine, a San Giuliano, 49°3′ di latitudine Sud. Ci era rimasto cinque mesi, soffrendo il freddo, gli stenti e domando con violenza il malumore degli equipaggi divenuto aperta rivolta: i marinai spagnoli e i loro comandanti mal tolleravano questo portoghese visionario e la sua banda di cartografi lusitani - tutti un tempo erano stati al servizio del Re del Portogallo.

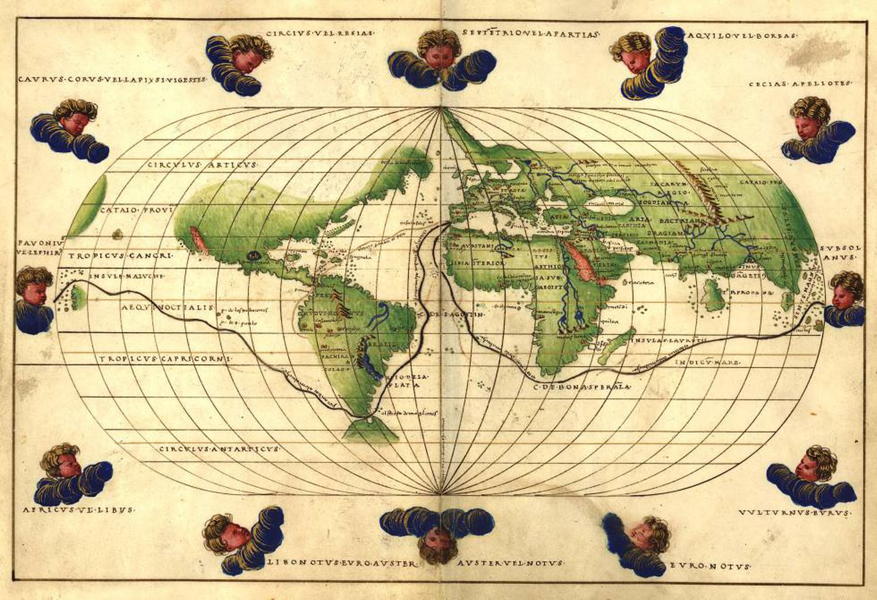

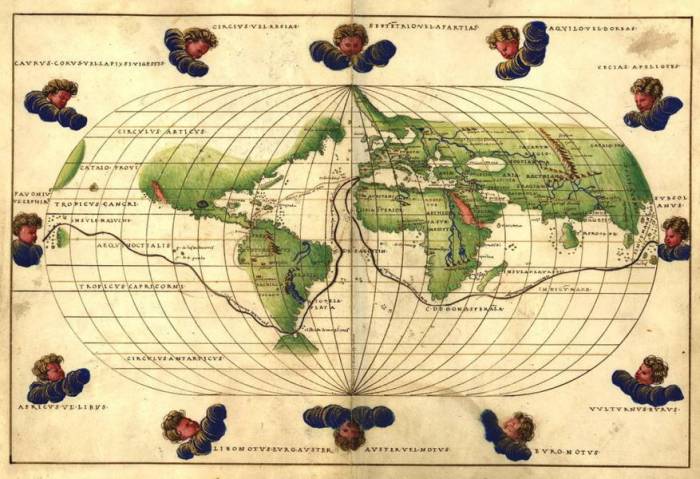

Mappa del viaggio di Magellano

Poi, era il 1 novembre 1520, trovò il passaggio che univa Atlantico e Pacifico. Lo cercava da una vita e 38 giorni. Tanti quanti ne erano passati quando con le navi della sua spedizione si era infilato in quell’ennesimo stretto di mare in cerca del Pacifico. Aveva combattuto venti polari e maree enormi, ogni volta aveva sperato che dietro una delle 43mila isole e scogli del canale lungo oltre 200 chilometri ci fosse il Pacifico. Quando lo trovò, pianse. «El capitano generale lagrimò per l’allegrezza, e nominò quel Capo Deseado, perché l’avevamo già gran tempo deseato» scrive il vicentino Antonio Pigafetta nel “Il primo viaggio intorno al globo”, il diario di quella spedizione. Pigafetta era riuscito a farsi imbarcare come “criado” (ovvero come addetto alla persona) sulla Trinidad, la stessa nave del comandante di cui divenne qualcosa come un segretario particolare.

Replica della nave con cui Magellano attraverso lo Stretto

Poiché le navi vi entrarono il 1º novembre, Magellano lo battezzò Estrecho de Todos los Santos. Lungo 200 chilometri e largo nel suo punto più “stretto” solo 2 chilometri, venne dedicato all’esploratore portoghese nel 1525. Non è l’unico passaggio tra Atlantico e Pacifico, ovvio. Certo, ci sono i due canali di Panama, ma sono artificiali e non è il caso di contarli. C’è il canale di Beagle, quello dove poi passò Darwin, tutto interno al mare di isole e isolette che costituiscono la Terra del Fuoco. E poi c’è il tremendo, periglioso canale di Drake, il tratto di mare agitato che separa Capo Horn dall’Antartide. Ma è quello che per primo e per sempre ha cambiato la nostra visione del mondo. «Magellano ha segnato una rivoluzione concettuale – spiega Jose Manuel Marques, capo delle celebrazioni portoghesi – ci ha dato per la prima volta una visione completa del mondo, che ci ha mostrato che c’è un solo oceano e che il mare è un legame tra le persone». Certo, Magellano non colse nessun frutto della sua scoperta. Morì sull’isola di Mactan, nelle Filippine il 27 aprile 1521. Si era alleato con il capo sbagliato in uno scontro tra tribù e venne ucciso.