C'è Vienna, c'è Salisburgo. Ma sull'ideale podio europeo e mondiale della musica classica c'è anche la tedesca e sassone Lipsia, che contende alle "colleghe" austriache il diritto di salire sul gradino più alto. La città sassone infatti, è per eccellenza la città di Johann Sebastian Bach, che vi abitò e lavorò per 27 anni, dal 1723 al 1750 (i 275 anni dalla sua scomparsa vengono celebrati nel 2025 con tutta una serie di eventi, mostre e ovviamente concerti). Ma non solo. Lipsia è anche legata a una nutrita serie di compositori come Mendelssohn, Schumann, Liszt, Wagner, Grieg, Mahler, cui va aggiunto un leggendario direttore d'orchestra come Kurt Masur. E poi, vogliamo parlare di quanto sono uniche, per storia e qualità, le sue location musicali (chiese, teatri, sale da concerto, musei)? Ecco dunque nomi e luoghi per conoscere meglio Lipsia, orgogliosa del suo essere una Musikstadt, una "città della musica" (e, per i tedeschi, anche la capitale del cabaret).

1. Bach Museum

A Lipsia Bach arrivò a 38 anni e non se ne andò più. Un luogo ideale per introdursi al suo genio e all'epoca barocca in cui visse è il museo a lui dedicato nelle dodici stanze di una casa del Settecento che fu di un suo ricco amico, il mercante di gioielli Georg Heinrich Bose. Situata accanto alla Thomaskirche di cui Bach era kantor, un tempo fronteggiava anche la Scuola di San Tommaso (demolita nel 1902) dove alloggiavano i ragazzi del famoso coro diretto da Bach stesso. Nel museo si viene accolti da un busto di Bach così come doveva apparire a 60 anni di età: fu realizzato a fine '800 dallo scultore Carl Seffner partendo da un calco del cranio del compositore, dopo che nel 1894 erano state riportate alla luce le sue ossa.

Documenti, manoscritti, ritratti, strumenti musicali e spartiti originali aiutano poi a calarsi nel mondo del sommo musicista, con l'ausilio anche di strumenti interattivi. Ci sono la console di un organo su cui egli stesso suonò nel 1743 e un baule personale che, scoperto nel 2009 a Meissen e identificato per le iniziali JSB, è l'unico "pezzo" restante dell'arredo di casa Bach. In una sala a piano terra si scopre anche quanto Bach continui a influenzare i cantanti moderni, dai Beatles a Sting. Esposti nella penombra ci sono poi fragili spartiti bachiani originali, che vengono cambiati due o tre volte all'anno. Qualche tempo fa per esempio in una vetrina si poteva ammirare lo spartito dell'aria BWV 1127 “Alles mit Gott und nichts ohn' ihn” (Tutto con Dio e nulla senza di Lui) che un giovane musicologo di 27 anni, Michael Maul, scoprì nel 2005 nella Biblioteca della Duchessa Anna Amalia, a Weimar. Era dal 1935 che non si trovavano inediti bachiani e quel ritrovamento ha spianato la carriera di Maul, oggi dinamico direttore del museo e del Bach-Archiv, che dal 1950 è un luogo di studio e ricerca fondamentale per i musicologi.

Info: www.bachmuseumleipzig.de

2. BachFest

Maul è anche anima e direttore dell'annuale BachFest, che dal 1999, grazie alla qualità del programma e all'autenticità delle location, s'è imposto come il festival bachiano più importante del mondo. Ogni anno in giugno Lipsia vi ospita circa 150 concerti ed eventi, per i quali si vendono oltre 42mila biglietti, con la partecipazione di tremila fra cantanti e musicisti. Il motto dell'edizione 2025, dal 12 al 22 giugno, è “Transformation”.

Info: www.bachfestleipzig.de.

3. Thomaskirche

Due chiese luterane furono il regno di Bach dal 1723 fino alla morte, avvenuta nel 1750 a 65 anni. Per esse compose centinaia di cantate e oratori, al ritmo persino di un'opera alla settimana. La prima chiesa è la gotica Thomaskirche, dove Bach dirigeva i 54 coristi maschi del Thomanerchor, uno dei cori di voci bianche più famosi del mondo, la cui storia ebbe inizio niente meno che nel 1212: oggi conta su un organico di 114 tra ragazzi e anche ragazze, dai nove ai 18 anni, che ogni venerdì e sabato sera interpretano i mottetti settimanali di Bach, a entrata libera. Sotto un semplice epitaffio in bronzo sul pavimento del coro riposano dal 1950 le spoglie di Bach, qui portate a seguito della distruzione bellica della chiesa di San Giovanni nel cui cimitero erano state fortuitamente ritrovate nel 1894.

Nella piazzetta sul fianco della Thomaskirche si erge quello che fu il primo monumento dedicato a Bach: sotto il suo sguardo severo ogni anno in marzo, in occasione del "compleanno di Bach", si tiene una piccola festa con tanto di taglio della torta e auguri cantati dai ragazzi del Thomanerchor, mentre palloncini colorati vengono legati a un braccio della statua. A farla erigere fu Felix Mendelssohn Bartholdy, che nel 1829, a soli vent'anni, aveva fatto riscoprire al mondo il genio di Bach dirigendo a Berlino quella cattedrale musicale, allora dimenticata, che è la Passione secondo Matteo (Mendelssohn poi l'avrebbe eseguita anche a Lipsia, ovviamente nella chiesa di San Tommaso, per la Settimana santa del 1841). Giusto dunque che nel 2008 una imponente statua dello stesso Mendelssohn sia stata collocata proprio davanti alla Thomaskirche, come risarcimento della città dopo che i nazisti, in odio alle radici ebraiche del compositore, nel 1936 avevano distrutto la grandiosa statua che dal 1892 lo onorava davanti al vecchio Gewandhaus.

Info: www.thomaskirche.org

4. Nikolaikirche

L'altra chiesa bachiana è la Nikolaikirche, la più antica di Lipsia, per la quale Bach compose la Passione secondo Giovanni e l'Oratorio di Natale. Si tratta di un luogo-simbolo per i melomani, che vi trovano pure l'organo più grande della Sassonia, ma dal 1989 è anche assai di più.

Altra musica, poco gradita al regime, risuonò qui quando la preghiera per la pace che vi si svolgeva dal 1982, ogni lunedì alle cinque del pomeriggio, prese ad assumere un senso diverso: chiedere al regime libertà di parola e di assemblea, possibilità di viaggiare all'Ovest, un governo democratico. Il 4 settembre 1989 il passaparola aveva fatto accorrere alla Nikolaikirche qualche centinaio di lipsiani. Il 9 ottobre erano già in 70mila, in chiesa e fuori, quando si avviarono silenziosi lungo il Ring fin sotto la Runde Ecke, la temutissima sede della Stasi (la polizia segreta). “Eravamo preparati a sparare e a reprimere una rivoluzione”, avrebbe detto un dirigente del partito, “non a fermare una folla che pregava con le candele in mano”. Il 16 ottobre erano 120mila, 320mila il 23 ottobre, il 6 novembre 400mila... Quelle Montagsdemonstrationen, in cui tutti cantavano “Wir sind das Volk!", il popolo siamo noi, si erano estese ad altre città tedesche, mettendo il regime comunista in un angolo. Così il 9 novembre il Muro venne giù, e si avviò il processo che nel 1990 portò alle prime elezioni libere e alla riunificazione con la Germania ovest. Fu un'epopea, una lotta per la libertà vinta con mezzi pacifici contro un regime occhiuto, duro, dispotico.

Info: www.nikolaikirche.de

5. Gewandhaus

L’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia è la più antica orchestra cittadina del mondo, nonché fra quelle che più hanno contribuito allo sviluppo della tradizione musicale sinfonica. Fondata nel 1743 da sedici commercianti locali con il nome di Großes Concert, prese l'attuale nome di Gewandhausorchester (orchestra della casa dei panni) nel 1781 quando si trasferì nel palazzo dove si commerciavano le stoffe: fu qui che, con Beethoven ancora vivente, furono eseguite tutte le sue sinfonie. Una nuova sala da concerti eretta nel 1884 venne poi distrutta dai bombardamenti aerei nel 1944. Così nel 1981, sulla Augustusplatz all'epoca ancora Karl-Marx-Platz, fu inaugurato il terzo Gewandhaus, dall'acustica meravigliosa ma di grande impatto anche per gli affreschi del foyer: il Gesang vom Leben (Canto della vita) realizzato dal pittore locale Sighard Gille è con i suoi 712mq il più grande soffitto dipinto d'Europa e la sera i suoi colori, quando si illuminano oltre le vetrate della facciata in stile brutalista, sembrano invadere l'Augustusplatz.

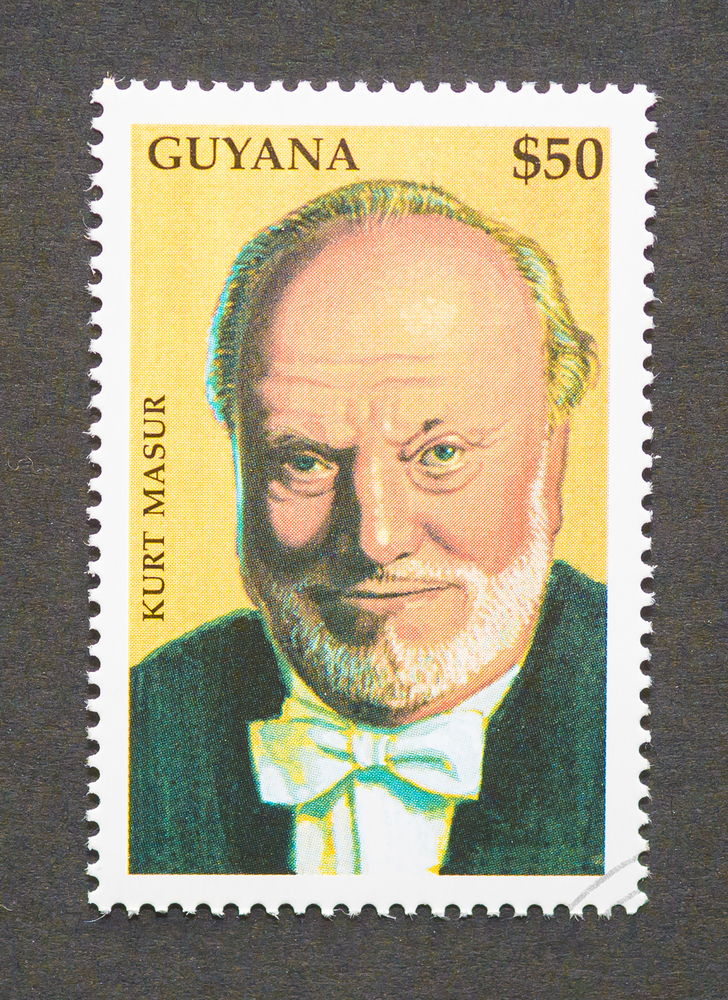

6. Kurt Masur

Il terzo e attuale Gewandhaus fu fortemente voluto dal maestro Kurt Masur, dal 1970 al 1996 degnissimo successore di kapellmeister come Felix Mendelssohn-Bartholdy, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter (l'attuale e 21esimo Gewandhauskapellmeister è dal 2017 il lettone Andris Nelsons). Certo di quello che chiamava "il potere della musica", il carismatico Masur (1927-2015) con il suo impegno culturale, civile e sociale ha lasciato un'impronta indelebile su tutta Lipsia. Lo fece per esempio nell'ottobre 1989, quando si impegnò in prima persona per evitare uno spargimento di sangue, spianando la strada alla "rivoluzione pacifica". E poi ovviamente Masur fu l'anima indiscussa del Gewandhaus, dove diresse oltre duemila concerti, aprendo le sue porte anche al jazz, ai musicisti di strada, ai dibattiti politici.

La vicenda di Masur è ricostruita con documenti originali al piano superiore della casa-museo di Felix Mendelssohn, dove dal 2016 ha sede il Kurt Masur Institute, che già ha avviata la macchina per celebrare degnamente, nel 2027, il centenario della nascita del direttore d'orchestra. L'abitazione di Mendelssohn negli anni 90 fu salvata, acquistata, restaurata e aperta al pubblico proprio grazie a Masur, che si spese come un leone per riscoprire e valorizzare l'eredità musicale del compositore ottocentesco che Wagner e il nazismo avevano fatto dimenticare per le sue origini ebraiche. Umanista e cosmopolita, Masur fu anche presidente della Fondazione Internazionale Mendelssohn e propugnò i Mendelssohn-Festtage, il festival di Mendelssohn che si tiene tra ottobre e novembre.

Info: www.kurt-masur.com

7. Mendelssohn Haus

La casa-museo, unico indirizzo privato rimasto di Mendelssohn nella Lipsia dove aveva vissuto per 12 anni, fu inaugurata nel 1997, in occasione del 150° anniversario della sua morte, avvenuta proprio fra questi muri. Oggi è un luogo imprescindibile per chi ama questo genio fra i cui tanti meriti ci furono la riscoperta del dimenticato Bach e la fondazione del primo conservatorio tedesco. Salendo la scalinata storica, restaurata nel suo aspetto originale, si accede allo studio dove Mendelssohn compose l'oratorio Elia, alla camera da letto dove morì il 4 novembre 1847 a soli 38 anni, allo storico salone da musica tuttora utilizzato per le Sonntagsmatinée, i concerti della domenica mattina alle 11.

Fra queste sale arredate in stile Biedermeier si scopre che Mendelssohn non era solo l'enfant prodige capace già di scrivere 13 sinfonie per archi tra i 12 e i 14 anni (!), non era solo l'innovatore che introdusse l'uso della bacchetta per dirigere l'orchestra, ma era anche un fine letterato e un ottimo pittore, come emerge dalle sue lettere e dai suoi acquerelli. Non serve essere musicisti, poi, per dirigere virtualmente una composizione di Mendelssohn, nel divertente Effektorium collocato in una sala a piano terra del museo. Si tratta di un'installazione unica al mondo che permette di dirigere un'orchestra o un coro muovendo la bacchetta davanti a un leggio su cui appare una partitura elettronica: si dà così vita a 13 stele che riproducono i suoni di differenti strumenti musicali o di registri vocali. È possibile anche far suonare solo un singolo strumento, passare dal suono orchestrale moderno a quello storico o sperimentare l'acustica di diverse sale del mondo.

8. Oper Leipzig

Dirimpetto al Gewandhaus, sul lato opposto della Augustuplatz, e altrettanto acusticamente ineccepibile è il Teatro dell'Opera, tempio dell'opera e del balletto. Nel 1693 fu il terzo teatro dell'opera nato in Europa, dopo quelli di Venezia e Amburgo. Come il Gewandhaus, anche l'Opera ha avuto tre edifici nella sua storia. Il secondo, eretto nel 1868, fu diretto dal 1886 al 1888 da Gustav Mahler e poi distrutto da un bombardamento il 3 dicembre 1943. È infine rinata con un terzo teatro nel 1960. Privo di una sua orchestra, utilizza quella del prospiciente Gewandhaus, tutt'altro che un ripiego dunque. Oggi diretto da Tobias Wolff, vede sul suo palcoscenico alternarsi novità contemporanee a classici di Mozart, Verdi e Ciaikovskij.

Info: www.oper-leipzig.de

9. Beethoven

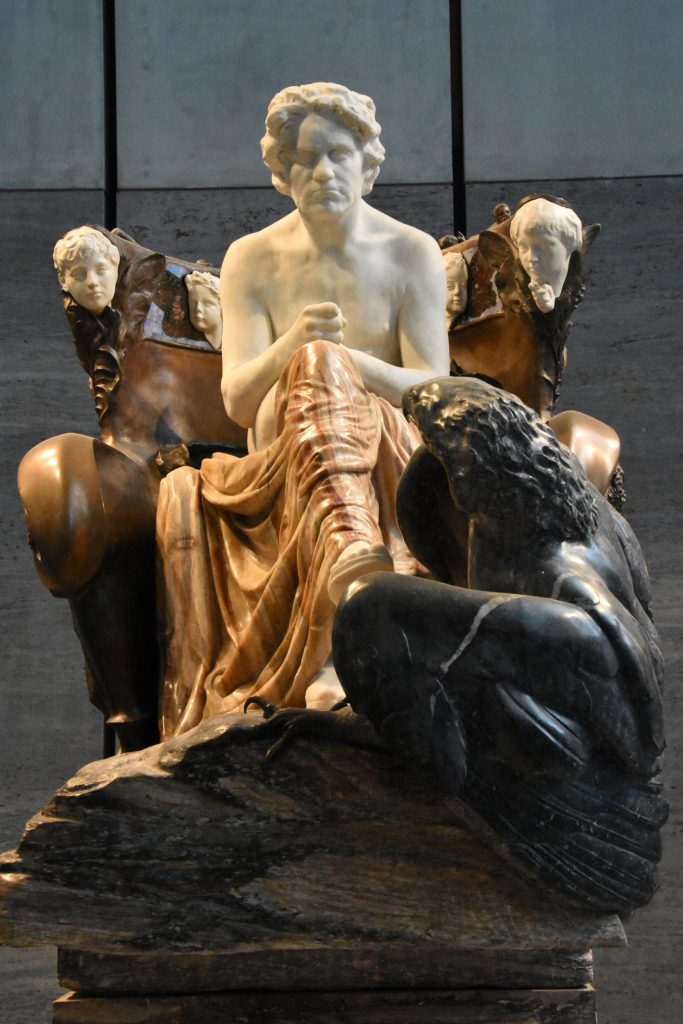

Quello tra Beethoven e Lipsia è un rapporto controverso. Quando venne a suonarvi il pianoforte non riscosse certo un grande successo. E che dire dell'indagine genetica che il Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie di Lipsia ha condotto con l'Università di Cambridge, analizzando alcune sue ciocche di capelli? Dal sequenziamento del DNA del compositore, reso noto nel 2023, è emerso che il suo genoma non appartiene alla famiglia Beethoven, lasciando aperto il mistero sulla paternità di Ludwig (era ancora vivo quando già si diceva che fosse un figlio illegittimo del re Federico Guglielmo II di Prussia).

Giusto dunque che lo scultore tedesco (e nato a Lipsia) Max Klinger lo abbia raffigurato sull'orlo della follia. La sua grande scultura simbolista, un Beethoven in marmo seduto su un trono di bronzo, a lungo ha intimidito gli spettatori del Gewandhaus. Dal 2004 la si osserva nella grande serra in cemento, acciaio e vetro che introduce alla nuova sede del Museum der bildenden Künste (MDBK), anch'esso distrutto dalle bombe e le cui collezioni ne fanno uno dei più grandi della Germania. Beethoven appare corrucciato come non mai, ma chi non lo sarebbe, vicino a un quadro come il surreale La Morte sull'acqua dello stesso Klinger, dove lo scheletro della Grande Mietitrice fa pipì in un lago?

Info: mdbk.de

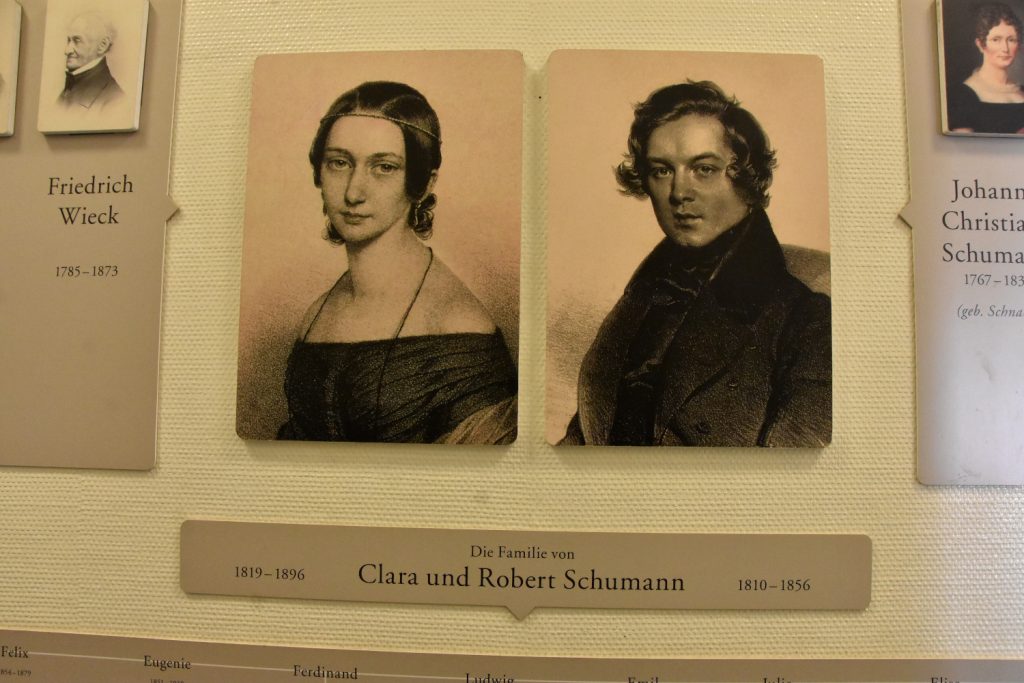

10. Schumann Haus

A Lipsia c'è anche la casa dove Robert Schumann, altro gigante della musica romantica del primo '800, abitò con la moglie Clara Wieck, anch'essa leggendaria pianista. Restaurata e riaperta al pubblico nel 2019, vi si può rivivere la storia d'amore fra i due, che scandalizzando molti vi si erano trasferiti prima ancora di sposarsi, nel 1840 ("I posteri guarderanno a noi come a un solo cuore e una sola anima", lasciò scritto Robert). Nella casa al numero 18 di Inselstrasse la coppia di artisti riceveva regolarmente musicisti come Mendelssohn, Liszt e Berlioz. Fu tra questi muri che Schumann compose alcune opere come Liebesfrühling op. 37 (insieme a Clara), la Sinfonia di Primavera op. 38 e il Quintetto per pianoforte op. 44, che la moglie eseguì in prima assoluta al Gewandhaus. E Lipsia a Schumann dedica ogni anno un festival, in settembre.

Info: www.schumannhaus.de

11. Museo Grassi degli strumenti musicali

Statuette di 4000 anni fa, polittici medioevali, pulpiti barocchi, Bodhisattva cinesi, mobili Bauhaus. Le tre collezioni che in un grande edificio Art Déco formano il Museo Grassi (il nome deriva dal mercante Franz Dominic Grassi che nel 1880 lasciò una fortuna alla città di Lipsia) sono una caverna di Ali Babà in cui è custodito ogni tipo di tesoro. Qui però, più che dal museo etnografico (Museum für Völkerkunde) e al Museo delle arti applicate (Museum für angewandte Kunst), gli appassionati di storia della musica sono attratti dagli inestimabili pezzi del Grassi Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig, il museo di strumenti musicali più ricco della Germania, diviso in 13 sezioni.

Aperto nel 1929, consente di percorrere cinque secoli di musica attraverso affascinanti strumenti d'epoca, spesso non più in uso. Inoltre il Klanglabor (laboratorio del suono) permette ai visitatori di provare diversi dei cinquemila strumenti musicali conservati. Ricchissima in particolare è la sezione degli strumenti a tastiera, che include circa 20 organi, 30 armonium, 40 clavicordi, 70 clavicembali, spinette e virginali, 170 pianoforti. Tra le rarità più preziose, tre clavicordi del '500 e ben sei inestimabili strumenti realizzati tra Sei e Settecento dal padovano Bartolomeo Cristofori, l'inventore della meccanica del fortepiano, precursore del pianoforte: una spinetta del 1693 costruita per i Medici, due arpicordi, un clavicordio, una spinetta da teatro e, gemma fra le gemme, uno dei tre fortepiani Cristofori ancora esistenti al mondo, tutti realizzati negli anni Venti del XVIII secolo (gli altri due sono a Roma e a New York). Quasi 100 strumenti musicali meccanici dal XVIII al XX secolo, oltre a vecchie apparecchiature di registrazione e riproduzione, completano la collezione del Grassi, che include pure diversi tipi di meccanismi a piastra forata con pettini in acciaio, produzione nella quale Lipsia eccelleva.

Info: grassimak.de, mfm.uni-leipzig.de

12. La Strada delle Note di Lipsia

Cinque chilometri e 22 tappe legano lungo la “Strada delle note” (Notenspur) i luoghi emblematici della storia musicale di Lipsia. Si parte dal Gewandhaus, sulla Augustusplatz, e si toccano via via i siti emblematici che abbiamo citato in questo articolo, ma anche altri luoghi legati ad altri compositori passati per Lipsia. Si passa per esempio per il Grieg Memorial Center, nella casa dove il compositore norvegese alloggiava quando era in città, o per uno dei due monumenti dedicati a Richard Wagner, che a Lipsia era nato e aveva avuto la prima formazione musicale (in maggio ogni anno, attorno alla data del suo compleanno, la Wagner Festwoche propone una settimana di concerti e conferenze). Fra le tappe del Notenspur figura anche lo storico Zum Arabischen Coffe Baum, il più antico caffé della Germania, dove è dedicata a Robert Schumann la sala dove il compositore discuteva con gli amici le idee da tradurre sulle pagine del Neue Zeitschrift für Musik, la rivista musicale da lui fondata (il terribile attacco di Wagner a Mendelssohn e ai musicisti ebrei apparve sulle sue colonne dopo che Schumann ne aveva abbandonato la direzione). Infine, seppur non ci siano tappe urbane loro dedicate, il sito web del Notenspur dà conto anche dei legami, piccoli o grandi, che con Lipsia ebbero molti altri musicisti: da Liszt a Mahler, da Strauss ad Albeniz, da Ciaikovskij a Shostakovich.

INFORMAZIONI

- Leggi anche l'articolo Che cosa vedere a Lipsia, città della musica e della storia

- Siti web www.germany.travel; www.leipzig.travel/it; www.sassoniaturismo.it