Firenze, Siena, Pisa, Perugia... Città d'arte, emblematiche di quella Toscana e di quell'Umbria che tutti, italiani e stranieri, vogliono vedere, per poi tornarci, e tornarci, e tornarci... Ma anche gioielli urbani sempre più soffocati dall'overtourism, con tutto l'incombente corollario di minacce annesse e connesse: ticket d'ingresso, blocco degli affitti liberi, divieto di street food. E allora? Esistono alternative per vivere senza code né fatica il meglio del made in Italy, artistico e pure enogastronomico, magari godendo pure di quell'altra formidabile risorsa dell'Italia centrale, ovvero il paesaggio? Certo, ci sono i centri minori di cui è costellato il Bel Paese, che poi tanto minori non sono, ma che spesso pongono davanti a un dilemma: spostarsi freneticamente dall'uno all'altro per vederne parecchi, o prendersela comoda per, alla fine, aver visto poco?

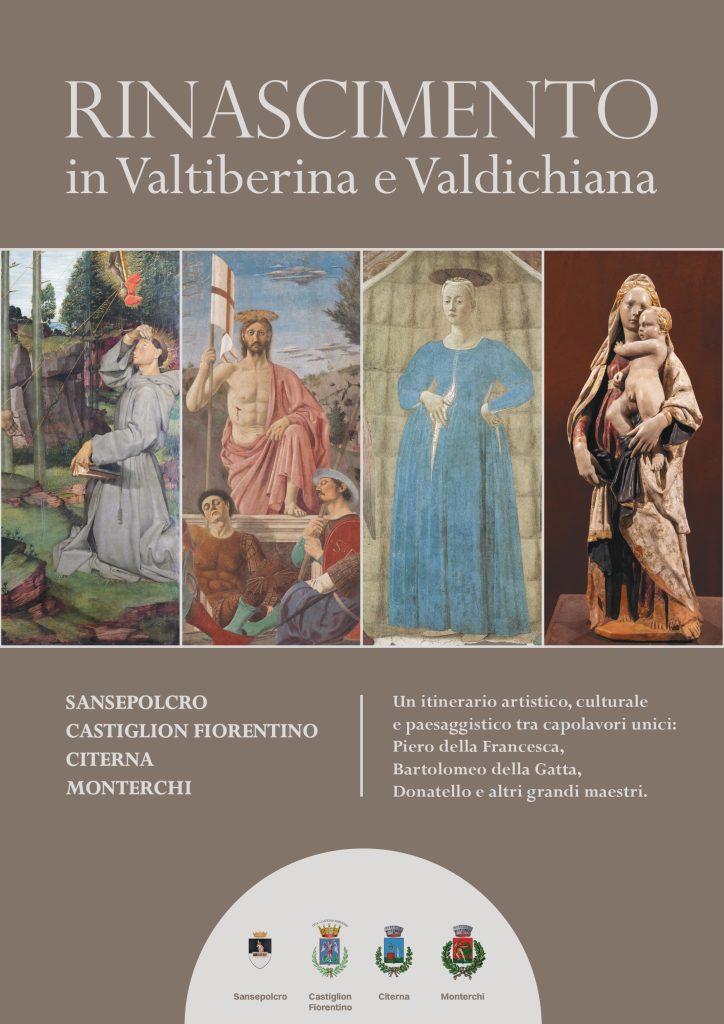

Una proposta che combina utile e dilettevole arriva dall'intesa tra quattro Comuni di Valtiberina e Valdichiana, geograficamente allineati lungo 40 km a ridosso del confine fra Toscana e Umbria: Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Monterchi, in provincia di Arezzo, e Citerna, in provincia di Perugia. Alla base, una considerazione semplice come un uovo di Colombo: siamo piccoli ma vicini, e ognuno di noi possiede perle artistiche che in altri paesi muoverebbe le masse. Dunque, perché non unire le forze, cioè i nostri borghi e i loro gioielli, e proporre il nostro patrimonio in un unico itinerario, culturale e paesaggistico, che ognuno possa percorrere come e quando gli pare? Qualcosa che, in un'Italia dove il marketing territoriale va quasi sempre in ordine sparso, con ognuno che preferisce fare per sé (magari guardando in cagnesco i vicini concorrenti), si ponga come una salutare eccezione?

Pare che a sussurrare l'idea alle orecchie dei quattro sindaci sia stato Vittorio Sgarbi, ma a garantire la bontà del progetto sono soprattutto numi tutelari che si chiamano Piero della Francesca, Donatello, Bartolomeo della Gatta. Detto e fatto, è nato così "Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana", un percorso da compiere in tutta calma, passando da borgo a borgo, di splendore in splendore.

CASTIGLION FIORENTINO

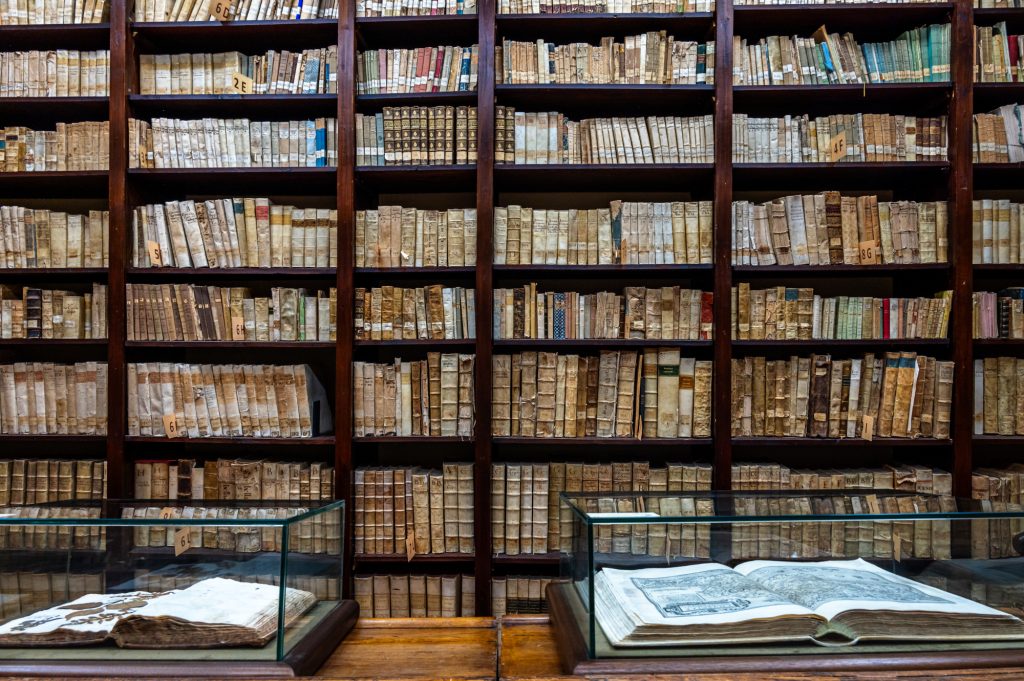

Che Castiglion Fiorentino (Bandiera Arancione Touring) sorga in un'eccezionale posizione lo sapevano già gli etruschi. Ma ancora oggi, dopo essere saliti per le viuzze del bel centro storico, lascia senza fiato affacciarsi dalla piazza principale sulle verdi colline della Valle di Chio, inquadrate con perfezione rinascimentale nella cornice del Loggiato Vasariano del 1513. Per quanto idilliaco, però, il paesaggio rischia di passare in secondo piano, a fronte della ricchissima offerta del Sistema Museale Castiglionese, che allinea la svettante Torre trecentesca del Cassero alta 35 metri, i reperti etruschi, i bronzi e il Tempio etrusco del Museo Archeologico (con tanto di percorso archeologico sotterraneo), la Biblioteca con i 12.800 volumi del Fondo Antico (fra cui due antifonari del Duecento, incunaboli e cinquecentine) e i tesori della Pinacoteca.

Quest'ultima, allestita nel Coro delle monache dell'ex chiesa di Sant’Angelo (già citata in documenti siglati da Federico Barbarossa e da Enrico IV) con opere di arte sacra provenienti dal territorio, conserva straordinari capolavori medievali. Uno è la grande croce dipinta di fine Duecento, il cui ignoto autore fu di sicuro ispirato da Cimabue: pare che nessun'altra croce duecentesca raffiguri così realisticamente le vene in rilievo sulle braccia e le gambe dell'arcuato Christus patiens.

Stupefacenti sono poi le numerose opere di oreficeria, con due eccellenze assolute. Una, di manifattura francese, è la duecentesca Croce Santa in smalto, filigrana e pietre preziose, che racchiude un frammento della croce di Cristo e una spina della sua corona, reliquie donate dal re di Francia san Luigi IX nel 1258 a un dignitario vaticano originario di Castiglione. Una seconda, opera invece di artigiani tedeschi, è il trecentesco Busto di sant’Orsola, uno splendido reliquiario con il realistico viso della santa realizzato in lamina d'argento dipinto e decorato con smalti, pietre, perle e paste vitree.

C'è quindi la sezione dedicata alla pittura, la cui star è Bartolomeo della Gatta (1448-1502), notevolissimo artista cresciuto alla scuola del Verrocchio (come un certo Leonardo da Vinci) e che il Vasari riteneva il più importante del Quattrocento aretino dopo Piero della Francesca. Religioso e priore di monasteri, il versatile Della Gatta (il cui vero nome era Pietro di Antonio Dei) oltre che come pittore sapeva eccellere pure come orafo, miniatore, architetto e costruttore di organi. La Pinacoteca conserva un suo San Michele Arcangelo (1480 ca.) e soprattutto l'emblematico e dinamico Stigmate di San Francesco (1486), ritenuto il dipinto più importante dell'artista e che è stato "ambasciatore" del borgo toscano all'Expo di Milano nel 2015. A Castiglione vale la pena visitare anche la chiesa collegiata per ammirare la Madonna in trono che sta al centro di un'altra tavola dello stesso Della Gatta, la Pala di san Giuliano (1486).

CITERNA

Arroccato a dominare l'Alta Valle del Tevere, il piccolo borgo di Citerna è come una penisola umbra incuneata nel territorio toscano. Da lassù, si comprende l'entusiasmo che Plinio il Giovane provava davanti al paesaggio dell'alta Valle Tiberina: "Avresti un gran piacere a riguardare questa regione dall'alto dei colli: ti parrebbe, infatti, di scorgere non un territorio, ma un quadro dipinto con incredibile maestria: da così copiosa varietà, da così felice disposizione, gli occhi, ovunque si posino, traggono diletto...".

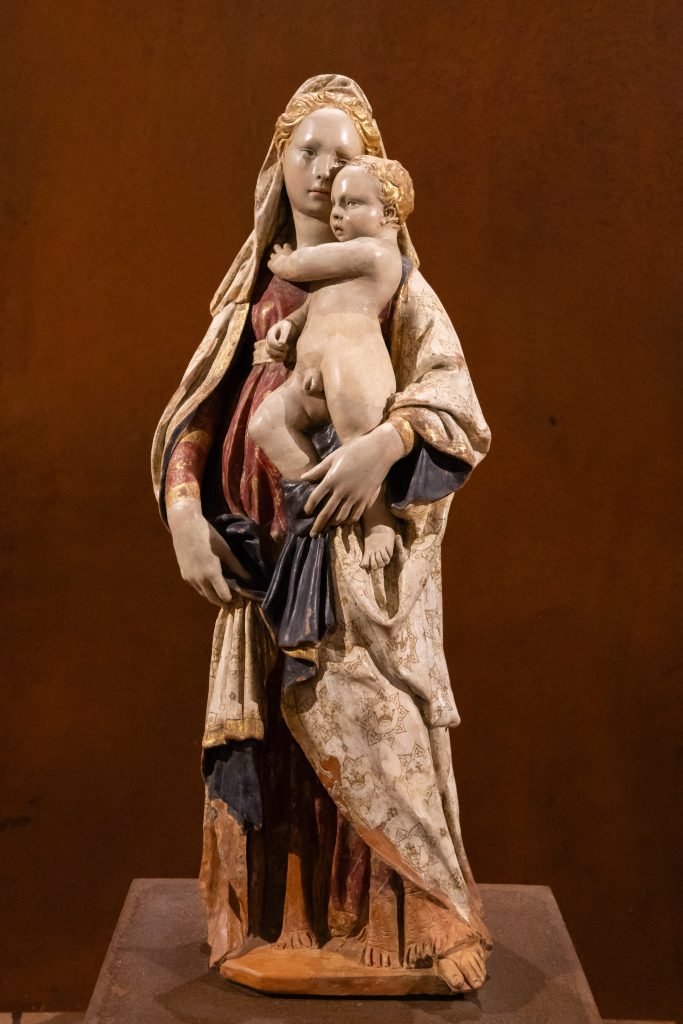

Da qualche tempo, però, Citerna è balzato alla ribalta anche per altro, ovvero la clamorosa scoperta di una giovane studiosa: una scultura in terracotta policroma assegnata niente meno che a Donatello, maestro di cui fino al 2005 era nota una sola altra opera in terracotta. Raffigura una raffinata Madonna con il Bambino alta 114 cm che dovrebbe essere stata realizzata tra il 1415 e il 1420. Un accurato restauro a opera dell'Opificio delle pietre dure di Firenze ha riportato l'opera alla colorazione originale, eliminando le tracce di tante approssimative ridipinture. Nel contempo, le indagini di laboratorio e scientifiche hanno confermato ciò che gli studiosi avevano già intuito, assegnando l'esecuzione della terracotta alla mano di Donatello e riconducendola ai primi anni della sua attività. Così ora la "Madonna di Citerna", tornata al suo splendore originale, si può ammirare nella sacrestia della piccola chiesa trecentesca di San Francesco, apprezzandone da vicino tutti i particolari: dal tenero abbraccio fra madre e bambino al nudo piede sinistro della Vergine che sporge dall'abito, calzato in un sandalo.

Ma la piccola chiesa conserva anche altre opere di rilievo: una Deposizione del Pomarancio, un Cristo in gloria di Raffaellino del Colle, una terracotta robbiana e affreschi attribuiti alla bottega di Luca Signorelli.

MONTERCHI

Si entra qui nell'universo di Piero della Francesca, il grande riformatore del classicismo, il cui genio assoluto peraltro restò a lungo nell'ombra, fino a essere rimesso sotto i riflettori all'inizio del XX secolo grazie alle intuizioni del grande critico Roberto Longhi. Difficile capire come sia stato possibile che l'artista venisse ad affrescare un capolavoro come la Madonna del Parto in una piccola chiesa di campagna, Santa Maria di Momentana, sperduta fra il territorio di Monterchi e quello di Citerna (ma va ricordato che la madre di Piero era proprio di Monterchi).

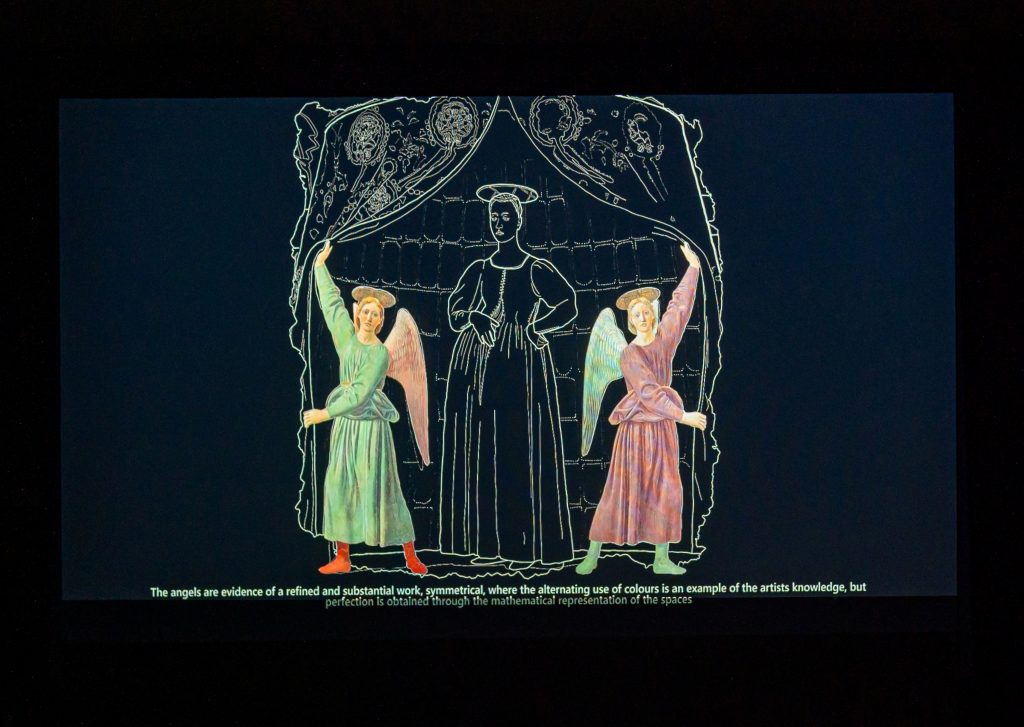

Oggi però quest'opera celeberrima non si trova più in quella che adesso è solo una cappella cimiteriale: nel 1992, con decisione che non piacque a tutti, fu staccato e ricollocato nella sala (un po' asettica) di un museo tutto suo, il museo di una sola opera, ricavato nella ex scuola elementare. Migliaia di pagine sono state scritte per sondare il mistero di questa giovane Madonna, donna semplice e regale, umile e statuaria, che con un semplice, umanissimo gesto della mano esibisce orgogliosa la gravidanza in atto. Mille simbologie, religiose e cromatiche, si possono desumere dalla cura architettonica e prospettica allestita da Piero per questa esaltazione della maternità, umana e divina, racchiusa in un padiglione di cui si intuisce la profonda, matematica circolarità. C'è poi il chiasmo cromatico con cui si rispecchiano i due simmetrici angeli che, perfettamente speculari, presentano alla venerazione del mondo Maria aprendo il sipario dell'assai simbolica tenda, luogo biblico della presenza di Dio, ormai non più racchiusa nel sancta sanctorum del Tempio (e infatti l'evangelista Giovanni scriveva che «il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi»).

Di fronte allo splendore di tanta perfezione, che rimanda poi a quella del disegno divino sul mondo, la cosa migliore è restare in silenzio, contemplando affascinati il miracolo messo in scena, o registrato, da Piero. I tanti biglietti e messaggi lasciati da visitatori e visitatrici per invocare la protezione di gravidanze desiderate o in atto attestano che l'opera, vera icona della maternità, conserva una sua dimensione votiva, nonostante non sia più collocata nel contesto religioso per il quale era stata commissionata e realizzata.

SANSEPOLCRO

Ed eccoci infine nella città natale dello stesso Piero della Francesca, che si firmava Piero del Borgo. Il borgo era appunto Borgo Sansepolcro, come allora si chiamava (il nome deriva dal fatto che la città sarebbe stata fondata su reliquie portate dalla Terrasanta) questa cittadina di frontiera, vero crogiolo culturale soggetto a influenze fiorentine, senesi e umbre, nonché notevolissimo centro di studi teologici, matematici, letterari e giuridici.

La ricchezza artistica di questo caposaldo dell'Umanesimo nell'Alta Valtiberina è oggi attestata in particolare nel Museo Civico che, allestito nel medievale Palazzo della Residenza o dei Conservatori, già sede del governo cittadino, è anche il museo con il maggior numero di opere di Piero al mondo, quattro capolavori (forse cinque, come vedremo oltre). Grandioso con le sue 15 tavole è il polittico della Madonna della Misericordia (1445-62), una delle prime opere attestate dell'artista, che richiese almeno 16 anni di lavoro (il perfezionista Piero aveva fama di artista assai lento, anche se per l'affresco della Madonna del Parto gli bastarono sette giornate di lavoro). Il fondo oro non tragga in inganno, né lo facciano i solidi volumi che fanno pensare a Masaccio o lo smaltato colore che ricorda il maestro di Piero, Domenico Veneziano: le soluzioni prospettiche qui sono già assai moderne, esaltate dalle tante forme geometriche e nella tridimensionalità del mantello che la Madonna apre per accogliere i quattro santi ai suoi piedi e, dunque, tutta l'umanità.

Altro lavoro straordinario di Piero, fresco di un restauro ultimato nel 2018, è poi la solenne Resurrezione (1460-68), emblema cittadino che gli fu commissionato proprio per la sala maggiore di questo edificio. La committenza civile, peraltro, non impedì a Piero di far sì che tutto vi appaia nuovo e rivoluzionario: la posa ieratica e maestosa dell'atletico Cristo, la sua gamba sollevata sul bordo del sepolcro, le pose scomposte dei quattro soldati immersi in un sonno profondo (uno di essi secondo la tradizione sarebbe un autoritratto di Piero), la struttura piramidale della composizione. Lo scrittore Aldous Huxley, quando vide la Resurrezione, ne parlò come della più bella pittura al mondo: pare che, proprio ricordando quelle parole, nel 1944 il comandante inglese fece sospendere i cannoneggiamenti alleati su Sansepolcro.

Di Piero, nel museo, ci sono poi i due frammentari affreschi di un San Giuliano e di un San Ludovico di Tolosa. Ma Vittorio Sgarbi almeno sin dal 2016 è fermamente convinto che al genio di Sansepolcro, se non direttamente alla sua mano quanto meno alla sua bottega, sia attribuibile anche una quinta opera: l'anonimo affresco (assai rovinato) di un elegantissimo San Sebastiano, stranamente ritratto senza le frecce che di solito lo trafiggono. Sicuramente di Piero era invece un altro capolavoro, che però nel 1858 fu venduto e che così oggi si trova a Londra, alla National Gallery. Finché si trovava in città, per ammirarlo bastava entrare nella cattedrale di San Giovanni Evangelista, chiesa monumento nazionale che comunque oggi continua a vantare moltissime opere d'arte, fra cui una pala del Perugino con l'Ascensione e il venerato crocifisso tunicato del Volto Santo, scultura lignea policroma risalente addirittura all'VIII secolo.

Sansepolcro poi conta qualcosa come una ventina di chiese: meritano senz'altro la visita quella di San Lorenzo, che possiede una celebre Deposizione (1528) di Rosso Fiorentino, e quella di Sant'Antonio Abate, che custodisce il bellissimo Stendardo della crocifissione (1502-05), dipinto a tempera su tela da Luca Signorelli.

INFORMAZIONI

- Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana: www.rinascimentovaltiberinavaldichiana.it. Sul sito è presente un virtual tour aereo per scoprire le quattro città ed “entrare” nei luoghi che accolgono le straordinarie opere d’arte.

- Musei Castiglion Fiorentino: www.museicastiglionfiorentino.it

- Citerna Turismo: www.citernaturismo.it

- Madonna del Parto a Monterchi: www.madonnadelparto.it

- Museo Civico Sansepolcro: www.museocivicosansepolcro.it