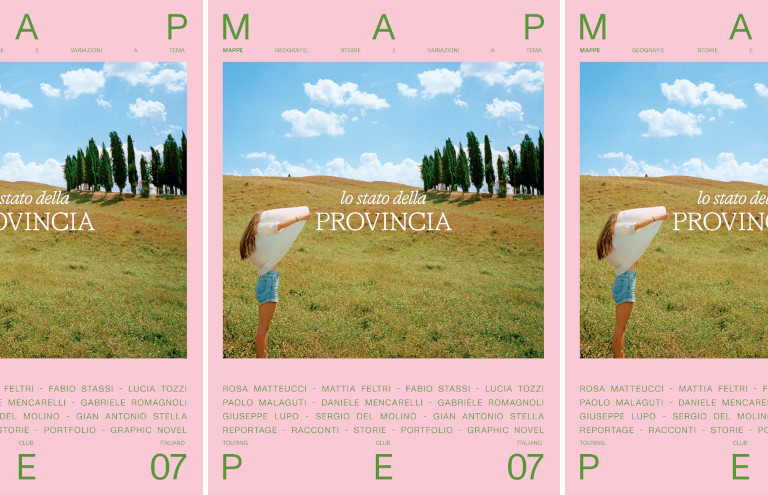

Dalla rivistalibro MAPPE 07, intitolata Lo Stato della Provincia, riportiamo il saggio di Gian Antonio Stella, giornalista e scrittore, che lavora per il Corriere della Sera di politica, cronaca e costume, prima come inviato speciale, ora come editorialista. Ha scritto romanzi e numerosi saggi; con Sergio Rizzo, per Rizzoli, i bestseller La Casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili (2007), La deriva. Perché l’Italia rischia il naufragio (2008) e Vandali. L’assalto alle bellezze d’Italia (2011).

Orbesola, cocheta, balotina, galineta, groleta, santa lussia, avemaria, oliveta, roseta, ola, boarina, violeta dea madona…

Basterebbe quest’elenco delle decine e decine di modi in cui viene chiamata la coccinella nelle diverse varianti del dialetto veronese, così come dimostrò una memorabile paginata del linguista Manlio Cortelazzo nel libro Noi veneti edito anni fa da un assessore venetista, per dimostrare che Paese sia l’Italia.

Una conferma? Gli irresistibili scioglilingua in dialetto finto-sardo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, capaci di travolgere anche i sardi veri: «Entusiasti. Perché vedevano l’amore per la loro lingua. Qualcuno pensava fossimo sardi sul serio. Giocavamo sulle infinite varianti. Magari un sassarese diceva: “ma voi di dove siete?” E noi: “Di Perdasdefogu”. “Ah, ecco perché non capivo…”. Se poi era uno di Perdasdefogu dicevamo d’essere sassaresi. E loro ci volevano bene».

Il solo Atlas of the World’s Languages in Danger dell’Unesco elenca nella Penisola, dal cimbro di Luserna e Lusiana al ligure di Carloforte, dall’arbëreshe delle isole albanesi meridionali al mòcheno nel Trentino, 31 lingue minoritarie vulnerabili o a rischio. Figuratevi cosa direbbe un censimento dei dialetti. Infiniti. Giovanni Gentile, su mandato di Benito

Mussolini, ci provò a cancellarli tutti. Fallì, fortunatamente. Tre decenni dopo, uno strepitoso incontro tra Giovanni XXIII e il vecchio Gioàn, il più anziano dei compaesani scesi in bus da Sotto il Monte a trovare il papa a San Pietro, sanciva la sopravvivenza anche del bergamasco stretto: «Come stif ?» chiese il pontefice al patriarca del borgo natio: come state? E lui: «Sé al fös de di e di… eh eh alà alà amò amò… ma pòta oh…». Intraducibile, per uno che non fosse di Bèrghem. Il senso era: se sapessi dirlo lo direi, ma come faccio a spiegarlo?

Questa è la nostra fortuna: abbiamo una pluralità di patrie. Nel senso stretto: terre dei padri. Padri greci e cartaginesi, etruschi e arabi, normanni e visigoti, longobardi e saraceni e così via… Una storia di millenni di insediamenti molto più antichi della nascita ufficiale delle province (1865) sotto il Regno d’Italia e anche dei precedenti napoleonici, pontifici, borbonici o austroungarici. Un radicamento di piccole patrie via via sopravvissuto non solo alla nascita delle regioni, ma anche alle polemiche sulla sovrapposizione di competenze che avrebbe spaccato la politica spingendo molti a invocare chi la soppressione della prima, chi della seconda entità amministrativa. Una questione di competenze e di regole.

Certo è che le radici di queste piccole patrie identitarie, al di là degli aspetti amministrativi, sono assai più profonde da noi che in altri Paesi. E sono sancite, ricorda il linguista Massimo Arcangeli, da Dante Alighieri nel De vulgari eloquentia: “Ma indaghiamo ora perché la lingua fondamentale si sia differenziata in tre rami; e perché ognuna di queste varietà si differenzi a sua volta al proprio interno, ad esempio la parlata della parte destra d’Italia da quella della sinistra (infatti i padovani parlano altrimenti che i pisani); e perché ancora discordi nel parlare gente che abita più vicina, come milanesi e veronesi, romani e fiorentini, e inoltre chi è accomunato dall’appartenenza a una stessa razza, come napoletani e caietani, ravennati e faentini; e infine, ciò che è ancora più stupefacente, gente che vive sotto una stessa organizzazione cittadina, come i bolognesi di Borgo San Felice e i bolognesi di Strada Maggiore”. Parole d’oro. Confermate sette secoli dopo, tra gli altri, dallo scrittore Marco Malvaldi creatore dei vecchietti del celeberrimo BarLume: “La provincia è l’anima dell’Italia perché esalta la sua diversità: è da quella diversità che nasce la nostra ricchezza”.

Prendete le parole con cui Luigi Meneghello, per decenni docente di Letteratura a Reading, mi spiegò trent’anni fa il suo amore per il dialetto vicentino, la sua lingua materna: «L’uccellino italiano, con tutto il suo lustro, ha l’occhietto un po’ vitreo di un aggeggino di porcellana, di smalto e oro. L’oseleto veneto che annuncia la primavera ha una qualità che all’altro manca: è vivo». “L’oseleto si incontra dappertutto, sui rami degli alberi, sui fili della luce, sui tetti delle case, mentre l’uccellino si trova solo sui libri: quello è vivo, questo è di carta” scrisse l’anno dopo Ferdinando Camon su La Stampa. E spiegò: “Il frut friulano, il natelot trentino, il cit piemontese, il pippiù o pizzimmu sardo, non sono il bambino dell’italiano: chiamandoli bambini li si priva di tutto ciò che li caratterizza, li si tira fuori dalla campagna o dalla montagna, li si stacca dalla religione, li si svuota di morale, diventano fantasmi”.

Certo, sarebbe interminabile un elenco di scrittori e artisti nati o cresciuti nelle metropoli sparse per il pianeta alle quali hanno dedicato larga parte se non la totalità delle loro opere, dai parigini Marcel Proust ed Émile Zola ai londinesi Charles Dickens o Virginia Woolf, dai newyorkesi Paul Auster e Don DeLillo al pietroburghese Fëdor Dostoevskij, al berlinese Alfred Döblin o al cairota Nagib Mahfuz. E lunga sarebbe una lista dei nostri autori “metropolitani”: romani, milanesi, napoletani, torinesi… Ma è la provincia – in un’Italia in cui quasi la metà degli abitanti (per l’esattezza il 46%) vive in città, paesi e contrade con meno di 100.000 abitanti e il 17% in località con meno di 50.000 – il grande serbatoio della creatività, del genio, della fantasia e dello stesso miracolo economico che nel secondo dopoguerra consentirono quella formidabile accelerata che trascinò il Paese tra i protagonisti del mondo.

Storie, storie, storie. Si pensi al boom del Veneto pellagroso raccontato dal piacentino Alberto Cavallari: “Qui si croma, là si vernicia, laggiù si tomarano scarpe. […] Ognuno ha la fabbrichetta come ieri ognuno aveva la cascina […]. Una nebulosa di bicocche con tornio e 40 lavoranti, una Via Lattea di ex caregai e di fasso-tuto-mi che produrrebbero anche cherubini elettronici”. O alla Vigevano vista dal cuneese Giorgio Bocca: “Fare soldi, per fare soldi, per fare soldi: se esistono altre prospettive, chiedo scusa, non le ho viste. Di abitanti cinquantasettemila, di operai venti cinquemila, di milionari a battaglioni affianca ti, di librerie neanche una. Non volevo crederci. Poi mi hanno spiegato che ce n’era una, in via del Popolo: se capitava un cliente, forestiero, il libraio lo sogguardava, con diffidente stupore. Chiusa per fallimento, da più di un anno. Diciamo che il leggere non si concilia con il correre e qui, sotto la nebbia che esala dal Ticino, è un correre continuo e affannoso”.

O alla disperazione della calabrese Africo descritta dal pavese Tommaso Besozzi: “Ad Africo esistono solo tre case provviste di latrina e ci sono solo tre persone che posseggono un ombrello. Ma, essendo le strade del paese troppo strette perché ci si possa aprire un ombrello, se ne debbono servire unicamente quando vanno a Bova o a Motticelle. Le mucche, in ogni stagione, vagano libere per la montagna e nessuno le segue, perché non danno latte. I pastori, per accendere il fuoco, battono la pietra sull’acciarino”. O ancora alle coste sarde messe in guardia dal fucecchiese Indro Montanelli: “Attenzione a non fare della riviera algherese quello che i romani hanno fatto di Ostia e di Fregene, o quello che i toscani hanno fatto di Porto Santo Stefano: cioè quelle orrende fungaie che documentano tutta la pacchianeria, tutta la pretenziosità, tutta la mancanza di idee e di gusto, tutto l’inveterato odio per la natura, che animano questo popolo di santi, di eroi, di navigatori eccetera…”.

Spiega la Treccani che “provinciale” può avere significati spregiativi: “Che è proprio, tipico, caratteristico della provincia, cioè dei centri periferici e minori, con riferimento a una reale o presunta arretratezza economica, sociale e culturale delle piccole città e dei paesi riguardo alle grandi città: mentalità p.; modi, abitudini, gusti provinciali. Come s. m. e f., sempre in senso riduttivo, persona che mostra di avere la mentalità ristretta, le abitudini piccolo-borghesi, il cattivo gusto considerati tipici della gente di provincia…”.

Che miniera di storie, però! Scrive Enrico Deaglio nel 2011 in un magnifico reportage su Il Venerdì: “La provincia italiana è stata anche un mondo fascinoso, i nostri migliori scrittori e registi hanno raccontato come tanti Marco Polo alla scoperta di usi e costumi di mondi lontani. Il Cristo si è fermato a Eboli con la sconosciuta Basilicata di Carlo Levi; il Signore & signori della borghesia trevigiana di Pietro Germi; […] la mafia sconosciuta ne II giorno della civetta di Leonardo Sciascia; la famiglia sarda da spavento nel Padre padrone di Gavino Ledda. E poi le langhe piemontesi di Pavese, Fenoglio e Nuto Revelli; La Califfa di Parma di Bevilacqua, […] il poliziotto immaginario di Camilleri nell’immaginaria Vigata, l’altrettanto immaginario don Matteo della provincia umbra…”. Per non dire della Vicenza perbenista e peccaminosa de Il commissario Pepe di Ettore Scola, la Rimini straripante di Amarcord di Federico Fellini, le risaie del Vercellese di Riso amaro, le campagne friulane de Gli ultimi di David Maria Turoldo…

E come dimenticare la Piccola città di Francesco Guccini tra la via Emilia e il West? “Piccola città, bastardo posto / Appena nato ti compresi, o fu il fato che in tre mesi mi spinse via…/ Piccola città, io ti conosco, / Nebbia e fumo, non so darvi il profumo del ricordo che cambia in meglio. / Ma sono qui nei pensieri le strade di ieri, e tornano / Visi e dolori e stagioni, amori e mattoni che parlano…”. O Che sarà di Nicola Di Bari? “Paese mio che stai sulla collina / Disteso come un vecchio addormentato / La noia, l′abbandono, il niente son la tua malattia / Paese mio, ti lascio e vado via…”. O ancora Casa mia di Albertelli e Soffici cantata dall’Equipe 84? “Torno a casa, siamo in tanti sul treno / Occhi stanchi, ma nel cuore il sereno / Dopo tanti mesi di lavoro mi riposerò / Dietro quella porta le mie cose io ritroverò / La mia lingua sentirò, quel che dico capirò…”.

Certo, come scriveva ancora Deaglio, la provincia così generosa anche di storie di cronaca nera (dai “balletti rosa” in Versilia all’omicidio di Milena Sutter a Genova, dal giallo di Garlasco all’assassinio di Meredith a Perugia, dalla “mantide di Prato” al mistero di Avetrana…) non pare aver mai avuto grande peso nella politica a Roma. Ma è così? Mah… Basti dire che i presidenti del Consiglio romani o milanesi o comunque nati e cresciuti in grandi città (da Giulio Andreotti a Bettino Craxi, a Giorgia Meloni) hanno governato nel dopoguerra per circa 38 anni, i provinciali (dal trentino Alcide De Gasperi all’aretino Amintore Fanfani, dal vicentino Mariano Rumor al foggiano Giuseppe Conte) per 42. Che poi la provincia sia riuscita sul Tevere ad avere di rado il peso che meritava, è un’altra faccenda. Per maggiori informazioni chiedere alla celeberrima (ma inesistente) “casalinga di Voghera”…