È il 19 aprile 1816, quando Maria Luigia d'Austria entra per la prima volta nel suo Ducato, quello di Piacenza, Parma e Guastalla, a lei assegnato dopo il Congresso di Vienna. La sua prima destinazione è il palazzo ducale di Colorno, la sua futura residenza estiva; il giorno dopo entra a Parma. Poco più tardi, scrive al padre: «Il popolo mi ha accolto con tale entusiasmo che mi sono venute le lacrime agli occhi».

È l'inizio di una storia di un rapporto speciale, quello tra Parma e la Duchessa, che per circa tre decadi (Maria Luigia muore nel 1847) entra nel cuore di tutti i cittadini e che ancora a lungo, nei decenni a venire, viene ricordata con affetto. Sovrana illuminata, attua un programma di interventi finalizzati a trasformare la città in un centro di cultura e di civiltà. Proverbiale la sua passione per il verde: a Colorno fa costruire un grande giardino alla francese, dove poter passeggiare tra le sue amate viole. E proprio alle viole, anzi, alle violette, è ancora oggi legato al suo nome.

DALLA DUCHESSA AL GIOVANE BARBIERE

Già l'imperatrice Giuseppina aveva iniziato a utilizzare le violette come profumo. Ma Maria Luigia ne fa un vero e proprio marchio di fabbrica. A Parma incentiva la coltivazione della Viola odorata, detta anche viola mammola, una specie che cresce ai margini dei boschi e nelle radure, dal profumo delicato e intenso nello stesso tempo. E incoraggia i monaci certosini del convento della Santissima Annunziata - si sa, i monaci sono spesso un po' chimici e un po' erboristi - a creare per lei un prodotto speciale. Una eau de toilette al profumo di violetta, esclusiva, riservata per lei, come si conviene a una duchessa. L'amore di Maria Luigia per questo fiore, peraltro, era conosciuto da tutti: si dice che chi portava alla duchessa un mazzo di violette veniva generosamente ricompensato.

A questo punto della storia compare un altro personaggio, nato nel 1858, pochi anni dopo la scomparsa della duchessa: Lodovico Borsari, figlio di un falegname, ragazzo eccentrico e curioso, che intraprende la professione di barbiere ma che alla fine del secolo avvia una sua produzione di profumi. Borsari ben conosce la storia del profumo alla violetta di Maria Luigia e tanto si adopera che riesce a estorcere ai monaci dell'Annunziata la formula di quella essenza speciale che nessuno aveva mai rivelato. È la chiave del suo successo: la Violetta di Parma, così come è chiamato il nuovo profumo, riscuote un successo straordinario, e permette al suo "inventore" di ingrandirsi sempre di più, aprendo negli anni fabbriche e negozi.

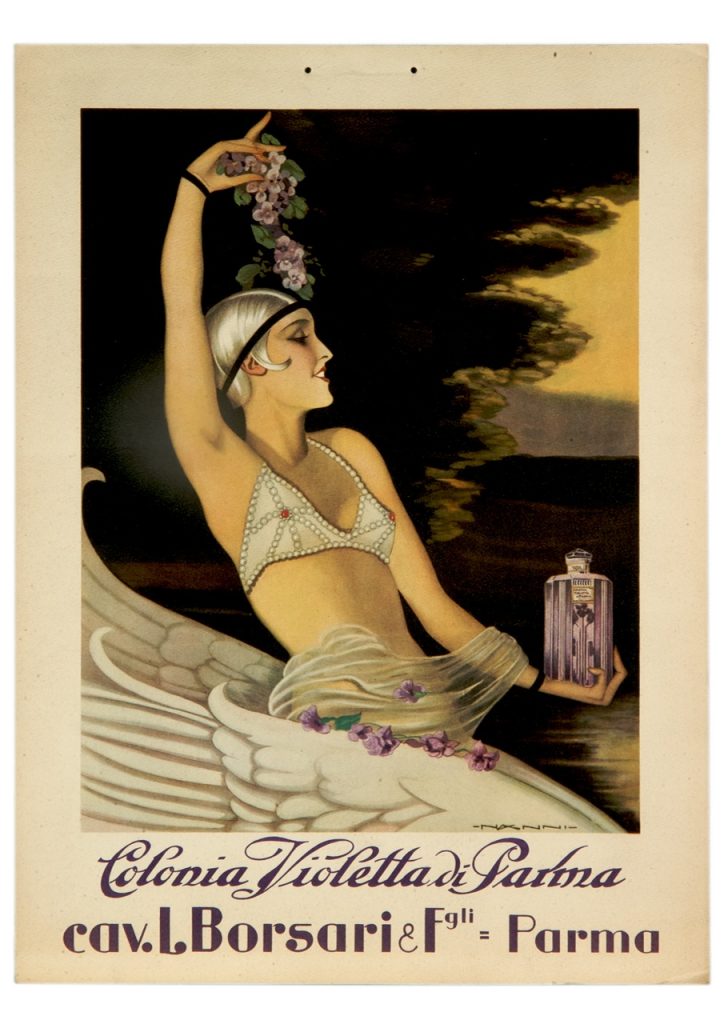

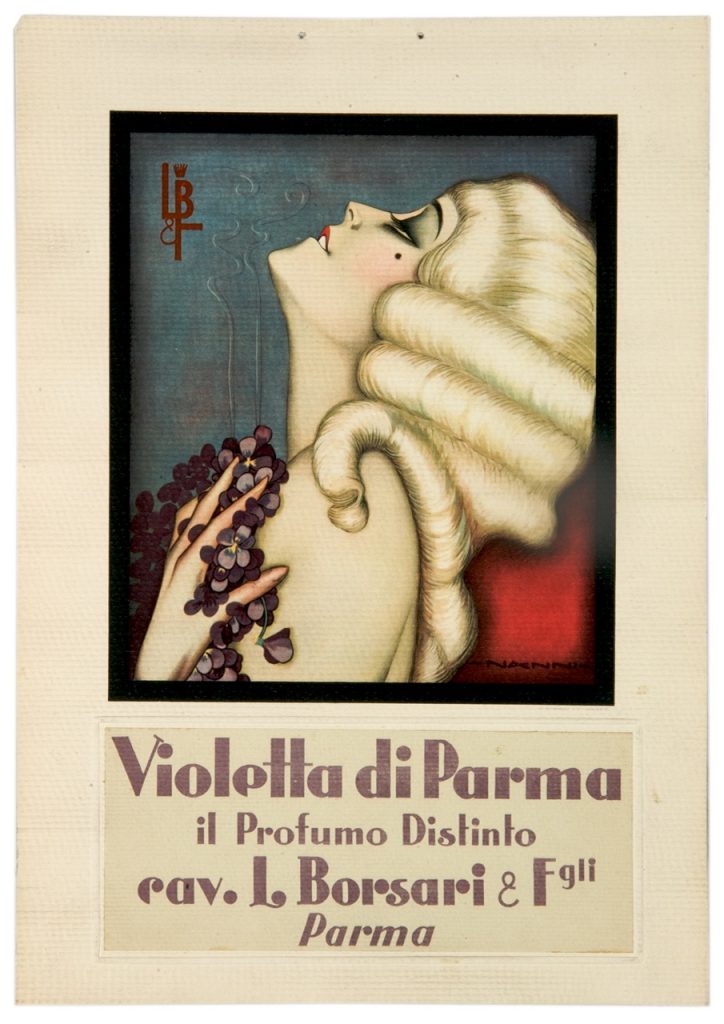

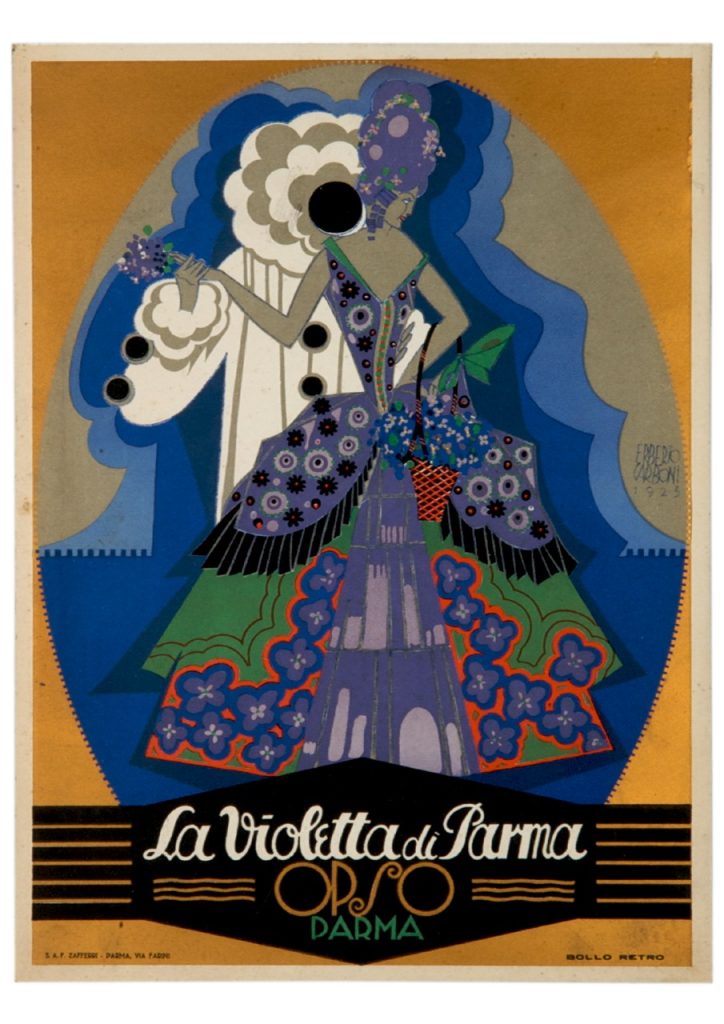

Il successo è anche dovuto a un altro tratto della personalità di Borsari, che si configura presto come un genio del marketing. È infatti attentissimo al packaging e al design: chiama a sé pittori e artisti per lo studio delle confezioni e delle boccette di vetro, si avvale di pubblicitari per la comunicazione, segue le mode del tempo. Nei primi anni del Novecento i suoi contenitori in vetro e cristallo sono dei capolavori Liberty e Art Déco, con etichette floreali in rilievo e scatole raffinate. E i manifesti che pubblicizzano la Violetta di Parma dei capolavori di grafica.

IL MUSEO GLAUCO LOMBARDI

Da allora la tradizione del profumo a Parma - seppur con alti e bassi - è continuata fino ai giorni nostri, tanto che nel 2020-21, quando Parma è stata Capitale italiana della cultura, uno dei fili conduttori degli eventi è stato proprio "Città del profumo". Merito anche della presenza in città di tanti piccoli laboratori collegati all'industria del profumo, che nel tempo sono diventati riferimenti internazionali per quanto riguarda packaging, produzione di flaconi, tappi, stampa di etichette.

Oggi si può sentire profumo di violetta in diversi luoghi. A partire dalle tante profumerie del centro, come lo storico negozio Borsari in Strada della Repubblica. Ma per ritornare un po' indietro nel tempo, il luogo migliore è senz'altro il Museo Glauco Lombardi, in Strada Garibaldi 15. Qui sono esposti innumerevoli cimeli legati a Maria Luigia, tra cui abiti, bracciali, acquerelli, oggetti da cucito e da ricamo e vari oggetti legati al profumo alla violetta; spesso sono condotte anche visite guidate sul tema e la curatrice Francesca Sandrini ha pubblicato un saggio legato proprio al rapporto tra la Duchessa e la Violetta di Parma. Il museo è frutto delle raccolte di Glauco Lombardi (1881-1970), che per tutta la vita dedicò le proprie energie al recupero, allo studio ed alla valorizzazione degli anni della Duchessa. Il museo ha sede in alcune sale del grande complesso noto come palazzo di Riserva.